Crecí admirando la cultura de los Estados Unidos. Como tantos otros niños colombianos, durante mi infancia pasé incontables horas disfrutando de las series norteamericanas, que en Colombia se conocían como “enlatados”. Los fines de semana, la televisión colombiana se vestía de barras y estrellas y entonces me dejaba transportar al emocionante mundo de los detectives privados.

Mis series favoritas, aparte de mi admirada serie Cosmos de Carl Sagan, eran las que combinaban acción con ciencia ficción, como Automan, El Auto Fantástico, Lobo del Aire, Manimal, El Hechicero, e incluso McGyver podría entrar en esa categoría. Me maravillaba la forma en que mezclaban ingenio y tecnología, lo cual es una combinación que aún hoy en día aspiro lograr en mis trabajo y proyectos personales; pero además admiraba algo más en aquellos programas de televisión: La cultura estadounidense me generaba familiaridad y a menudo sentía añoranza por el estilo de casas, los enormes patios con árboles y los parajes rurales del medio oeste americano, como si hubiera conocido todo eso en otra vida.

Fue apenas natural que a medida que me iba haciendo mayor, me fuera interesando cada vez más por la historia, la cultura y el idioma del país del norte. A los catorce años escuché por primera vez una canción de los Beatles, e inmediatamente me convertí en fanático del cuarteto de Liverpool, con lo cual empecé a practicar el inglés con aún más esmero mientras traducía y trataba de cantar sus canciones de la forma más correcta posible.

Alrededor del mismo período de mi vida tuve además mi primer contacto con un computador y de forma similar a mi encuentro con los Beatles, supe desde aquel momento que la informática sería una parte inseparable de mi vida. Los Beatles me regalaron desde entonces incontables horas de inspiración y propiciaron el inicio de las amistades más duraderas de mi vida, pero el inglés, que en ese entonces era dominado por muy pocos jóvenes colombianos y la computación, que de igual forma apenas hacía su irrupción transformadora en el tercer mundo, se convertirían en las llaves que me abrieron las puertas de Norteamérica, pero aún faltaban muchos años para eso.

Amores y desamores por el país del norte

Durante mi adolescencia y temprana juventud seguí tratando de perfeccionar mi inglés principalmente porque me gustaba y se me facilitaba, y seguí cultivando mis conocimientos de informática porque era mi pasión; pero mi admiración por los Estados Unidos se fue erosionando a medida que fui entendiendo algo de política internacional y me di cuenta de que para el país de McGyver, Colombia era apenas parte de su patio trasero. El creciente fenómeno del narcotráfico en mi país hizo que desde el Norte, cada vez fuéramos menos el país del mejor café del mundo y Cien Años de Soledad y más un país de narcos con Pablo Escobar a la cabeza.

Ya he mencionado que mis padres habían militado en partidos comunistas en su juventud y aunque eso había quedado atrás precisamente cuando las guerrillas colombianas se narcotizaron, sus ideales y pensamiento político seguían siendo fundamentalmente de izquierda, así que cuando en mi familia se hablaba de Estados Unidos, usualmente era en términos poco afectuosos y resaltando su papel imperialista, el consumismo desmedido o la aparente ausencia de valores morales de sus habitantes, con la pretendida superioridad moral que solo puede surgir del complejo de inferioridad.

Tal vez por esta posición de inútil dignidad, yo había decidido que no me interesaba pasar por lo que consideraba la humillación de rogar por un visado en la embajada americana. Creo recordar que alguna vez mi madre me preguntó si no me gustaría sacar la visa para conocer Estados Unidos y yo le respondí:

– “Yo no voy a rogarles para que me dejen entrar. Si algún día voy por allá será porque me invitan a ir.”

Durante los años que viví en Santa Marta, no volví a pensar ni para bien ni para mal en el país del Norte, pero el 11 de septiembre de 2001, mientras veía atónito por televisión cómo se desmoronaban las torres del World Trade Center en Manhattan, supe que si hasta entonces ya se hablaba de lo difícil que era lograr el “sueño americano”, a partir de ese momento sería casi imposible.

Hacia 2006, las filas de aspirantes a visitar el país del norte en la embajada americana eran tan largas como la lista de historias de negación de visas, frecuentemente precedidas por una actitud hostil del oficial consular o incluso algún comentario irrespetuoso. Yo que siempre le había tenido pánico al rechazo, no tenía ninguna intención de ponerme en esa situación. Además, estaba entusiasmado con una chica irlandesa que había conocido por Internet, así que le apunté más bien a la embajada del Reino Unido, con lo cual terminé siendo rechazado por los británicos en lugar de los gringos.

Pero mi vida tomó un nuevo rumbo y las puertas del territorio norteamericano se me empezaron a abrir una tarde de julio en 2008 con una llamada telefónica proveniente de Cary, Carolina del Norte. Entonces trabajaba para Telefónica y había sido comisionado para coordinar la adquisición de un software de gestión de servicios de tecnología, pero el gerente no quería que me limitara a las grandes compañías que tenían el monopolio de ese segmento de la industria sino quería que buscara otras alternativas.

En esa búsqueda contacté un par de empresas colombianas con las que pronto empecé a trabajar para evaluar sus productos y tres empresas extranjeras que tenían productos que tenían las características que buscábamos. Sin embargo, de las tres compañías extranjeras, sólo de una de ellas: infraWise LLC, me contactó telefónicamente. Recuerdo el momento exacto en que tomé la llamada porque fue un momento que ciertamente cambió el rumbo de mi vida. Se trataba de un agradable ejecutivo con acento británico y nombre griego: Andronicos Zervides.

Mi inglés en esos días aún era muy limitado pero aún así logré charlar por unos cinco minutos con Andronicos e inmediatamente sentí empatía con él. No se trataba del típico vendedor con un script memorizado sino que parecía estar entusiasmado con la idea de trabajar con colombianos y me contó de su experiencia viviendo en México por algunos meses al lado de una bella mexicana.

La conversación, que habría podio parecer inapropiada para una llamada de negocios, fue manejada con tal decoro que Andronicos cumplió el objetivo de establecer una relación de confianza conmigo y distinguirse inmediatamente de cualquier otro vendedor. Además de eso, iWise, que era el nombre del producto que vendía era realmente el mejor entre las alternativas que evalué así que poco tiempo después, me encontré trabajando de tiempo completo en la compra e implementación de iWise en mi compañía.

Practicar el inglés en correos electrónicos y llamadas telefónicas cada vez más frecuentes fue el primer beneficio que recibí de esa relación, pero poco a poco empecé a conocer a los otros miembros de la compañía y me di cuenta de que eran personas también muy agradables y sencillas. Durante la ejecución del contrato, mi contacto principal en infraWise fue David Collins, un ejecutivo financiero de la compañía que vivía en Chicago y siempre iniciaba las llamadas telefónicas con una corta conversación sobre el clima o comentando alguna noticia del día.

Yo usualmente entendía menos de la mitad de esas charlas casuales porque mi inglés era principalmente técnico y además el acento de David era menos sensible a mi incipiente bilingüismo que el bien articulado inglés británico de Andronicos. Sin embargo, también empecé a desarrollar una buena empatía con David, aunque no tan rápidamente como con Andronicos.

En diciembre de 2008, infraWise envió a Colombia a su jefe de ingeniería Dan Douglas, quien resultó tan amable como Andronicos y David. Durante una semana me convertí en su guía por Bogotá y disfruté de las prebendas de ser objeto de los gastos de representación de una empresa contratista con almuerzos y cenas en restaurantes de alta gama. Pero lo que más recuerdo de esa visita es que Dan, un adinerado ingeniero americano, fue la persona que me introdujo al uso ceremonial del tabaco.

Una tarde en que nos encontrábamos en su hotel en el norte de la ciudad, Dan me obsequió un tabaco Cohiba de mediano tamaño. Aprecié el gesto pero le dije que no fumaba y que además no tenía idea de cómo hacerlo. Entonces Dan se ofreció a enseñarme. Fuimos a la terraza para fumadores y me explicó:

– “Un cigarro para mí no es como un cigarrillo ni como un trago, es más bien parte de una ceremonia. Sólo prendo uno cuando estoy celebrando algo importante, o cuando me reúno con mi hijo a conversar, o en un momento como este que estoy conociendo un lugar tan agradable”.

Luego me obsequió un cortador de cigarros y me enseñó a retirar la anilla y rebanar la perilla del cigarro antes de encenderlo. También me indicó cómo debía carburarlo para evitar que el humo ingresara a mis pulmones y con qué frecuencia hacerlo para que no se apagara. Aún así, tuve que encenderlo varias veces durante la hora y media que estuvimos en esa terraza conversando, sobre todo acerca de la vida en los Estados Unidos, un tema que como descubrí, aún me causaba un gran interés y que no hizo sino aumentar luego de conocer a Andronicos, David y Dan.

Antes de partir de Colombia, Dan me obsequió una pequeña caja de cigarros Cohiba y me dijo que esperaba verme en Cary. Me sugirió que le pidiera a David una invitación para que se me facilitara el trámite de la visa, pero no tuve que hacerlo porque algunos días más tarde, el propio David me dijo que Dan le había comentado que yo quería conocer los Estados Unidos así que yo solo tenía que decirle cuando iría para que él me enviara una invitación formal de la compañía por motivos de negocio.

Apenas puedo describir la emoción que sentí con aquel ofrecimiento. Mi rechazo por los Estados Unidos era algo así como la actitud de alguien que se muestra odioso con una mujer porque secretamente está enamorado de ella. Le propuse a mi hermana Laura que me acompañara en la aventura y como David lo había prometido, y pocos días después ya tenía en mis manos una flamante invitación para visitar la sede de infraWise en Carolina del Norte con la cual mi hermana y yo recibimos la esquiva visa americana sin ningún reparo por parte del oficial de la embajada.

Tocando suelo americano

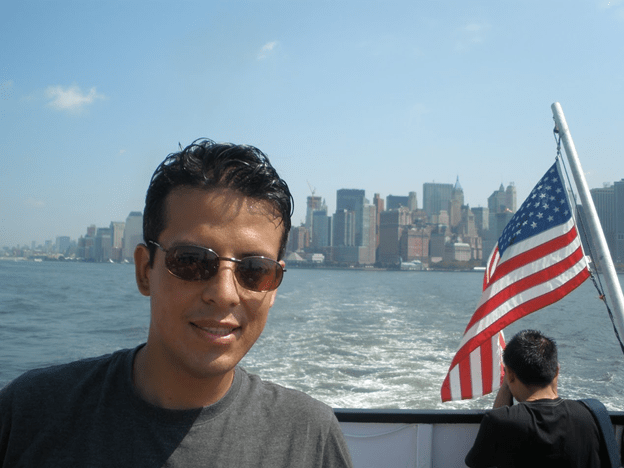

Hicimos el viaje en el verano de 2009, apenas meses antes de ir a mi primera ceremonia de yagé y conocer a Paula. Dan y Andronicos amablemente nos ofrecieron alojamiento por algunos días en sus casas pero Laura y yo planeamos viajar a Chicago para conocer a David y luego a Nueva York, Laura para visitar a su suegro que vivía allá y yo para cumplir mi sueño de conocer la Gran Manzana.

El viaje fue toda una revelación para mí. Reconocí lo mucho que admiraba ese país y gracias a David y Andronicos, tuve la oportunidad de conocer Washington DC donde lo que me quitó el aliento fue la inmensidad de conocimiento, historia y cultura que alojaba el museo Smithsoniano. Penetramos la tierra para conocer las cavernas de Luray en Virginia y admiramos las incontables granjas y paisaje rural del noreste del país durante un auténtico road-trip que nos obsequió la compañía.

Cuando conocí a David, que era el ejecutivo de más alto nivel en infraWise, confirmé su calidad humana y reconocí en él alguien para quien las relaciones personales estaban por encima de los negocios. Le compartí mis ideas de mejora para su producto y le ofrecí mi ayuda si llegaba a interesarse en el mercado latinoamericano. Su respuesta fue que confiaba en que pronto trabajaríamos juntos nuevamente.

A partir de entonces seguí cultivando mi amistad con Andronicos y David. Con frecuencia intercambiábamos correos y esporádicamente conversábamos por teléfono sobre toda clase de temas. David me consultaba a menudo sobre asuntos de tecnología pero con Andronicos nuestra amistad era mas personal así que empezamos a hablar sobre espiritualidad, humor, ciencia y otros temas que teníamos en común.

Finalmente en 2013, mientras alternaba mi trabajo para una compañía de pensiones con círculos de palabra con el abuelo Luis y visitas al abuelo Juver, recibí una llamada de David Collins. Me decía que acababa de firmar un nuevo contrato con la ciudad de Nueva York y necesitaba un gerente de proyectos así que quería ofrecerme la oportunidad. Creo que se me aguaron los ojos apenas terminé la llamada e inmediatamente llamé a Paula: “Amor, ¡nos vamos para Estados Unidos!”.

Claro que las cosas no serían tan fáciles. David no se imaginaba lo difícil que era – y aún es – contratar un empleado extranjero. El sistema de inmigración de los Estados Unidos no está diseñado para facilitar la llegada de inmigrantes sino para evitarla hasta donde sea posible. De tal forma que una compañía tiene que probar que le resultó imposible emplear a alguien de nacionalidad americana y aún así, lograr que el candidato obtenga uno de los 65,000 cupos de inmigración profesional que el país otorga cada año. En 2013 se presentaron más de medio millón de candidatos compitiendo por uno de esos cupos y para mal o para bien no salí favorecido en el sorteo.

Afortunadamente David no desistió de vincularme sino que accedió a mantenerme como contratista mientras reintentábamos la aplicación en 2014 y también aceptó que mientras tanto trabajara desde Colombia haciendo frecuentes viajes a Chicago y Nueva York, donde se encontraba nuestro principal cliente. Mi primer viaje sería en julio de ese año, tan pronto como terminara mi contrato con la compañía para la cual estaba trabajando, pero antes tenía que pedir la protección de mi territorio y el permiso para emprender esta nueva etapa de mi camino.

Pagamento en Juaica

El abuelo Luis y yo habíamos conversado varias veces sobre la idea de hacer un pagamento en uno de los lugares más sagrados para los Muiscas: el cerro de Juaica. Esta montaña, cerca del municipio de Tabio, es un lugar que los cronistas de la conquista señalaban como un sitio sagrado donde los nativos de la región reverenciaban a la diosa Huaica, a quien pedían abundancia para sus cultivos, lluvia para sus terrenos y fertilidad para sus mujeres.

Algunos lugareños cuentan que hasta hace algunas pocas décadas aún se veían moanes o mojanes en sus laderas. Estos personajes mitad históricos, mitad mitológicos se suelen describir como duendes guardianes de las quebradas, o bien como indígenas ancianos que fumaban tabaco a la orilla de estas. Teniendo en cuenta la connotación sagrada del lugar, lo más probable es que por generaciones los sabedores y abuelos muiscas hayan sido quienes eran avistados por los pobladores, mientras realizaban sus ceremoniales.

Juaica es también un lugar donde muchos dicen que cotidianamente se reportan avistamientos de ovnis, luces sin explicación conocida y otros fenómenos. En 2017, el abuelo Suagagua incluso protagonizó un documental televisivo sobre los supuestos fenómenos sobrenaturales que suceden en esa montaña.

En cualquier caso, Juaica me pareció el sitio más indicado para pedir buen camino y buena brisa para mi próximo viaje a Nueva York, con la perspectiva de lograr emigrar del todo junto con Paula y mi hija Ana María. Como siempre, el abuelo Luis estuvo allí acompañándome incondicionalmente, pero en Juaica tuvimos además el regalo de compartir ese pagamento con mis padres, mi hermana Laura y mi sobrino Santiago.

Luego del pagamento en Juaica, Paula y yo hicimos un recorrido por el territorio ancestral de Villa de Leyva, donde visitamos el calendario solar y los monolitos de la fecundidad donde los Muiscas encomendaban la fertilidad de sus cultivos y sus hogares. Nuestra petición fue la misma que habíamos susurrado antes al oído del mundo en la Sierra Nevada: Que se abriera el camino para la llegada de nuestro angelito.

Calendario solar

Monolito de fecundidad

Antes de partir hacia Nueva York en un viaje que duraría tres meses, decidí

entregarle a la tierra la larga cabellera que me había dejado crecer por tres años desde que hice mis votos de lealtad hacia los abuelos de Pueblo Nación Muisca-Chibcha durante mi rito de paso. Por una parte, David y Andronicos no me habían visto con el cabello largo y no quería que se preocuparan por cualquier prejuicio que los ejecutivos de la ciudad de Nueva York pudieran tener hacia mi presentación personal, pero además de eso, sentía que mi cabello largo era parte de un pacto que había hecho con un proceso espiritual en el que ya no creía así que sin dudarlo me mandé cortar mi melena y sobre ella sembré un árbol en una pequeña ceremonia íntima con Paula.

Manhattan

Pocos días después de entregar mi cabello, aterricé en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y me dirigí a la 23rd St con 1st Avenue en pleno Midtown Manhattan donde la empresa había alquilado un cómodo apartaestudio para el ejecutivo que estuviera visitando a nuestro importante cliente. Cuando llegué al lugar que quedaba en el undécimo piso, acomodé mi equipaje, saqué una cerveza de la nevera y me senté a descansar mirando por la ventana que daba hacia la calle.

¡Apenas lo podía creer! Estaba alojado en uno de los lugares más exclusivos del centro de Manhattan, trabajando para una empresa estadounidense y a punto de convertirme en gerente de un importante proyecto para el gobierno de la ciudad de Nueva York. Recuerdo que me insuflé tabaco por la nariz y medité un rato, saludando al espíritu del territorio al que los indígenas Lenape habían bautizado Manaháhtaan que quería decir «el lugar donde se consiguen los arcos».

Mi vida había cambiado nuevamente y no se parecía en nada a como era apenas un par de meses atrás. Mi rutina diaria consistía en tomar el metro subterráneo desde la estación que quedaba a unos 15 minutos de camino hasta las oficinas del departamento de tecnología de la ciudad en el norte de Brooklyn. Allí fungía como consultor de gerencia de proyectos y tenía un escritorio como cualquier empleado de la agencia.

En la tarde regresaba al apartamento pero aprovechaba que el sol se ocultaba después de las 9:00PM y me dedicaba a recorrer las calles de Manhattan. Me gustaba recorrer las librerías, las exposiciones de arte en las calles, admirar la arquitectura y probar la enorme diversidad de comida callejera que ofrece la ciudad.

También probé salir del apartamento a caminar a las dos o tres de la mañana una de las tantas noches que me costó trabajo conciliar el sueño y descubrí que Nueva York es en verdad una ciudad que nunca duerme, donde es posible encontrar restaurantes, almacenes y tiendas por departamentos funcionando incluso a esas horas de la madrugada.

Exploré incansablemente las calles, avenidas, puentes, plazas, rascacielos y puertos de Manhattan pero al mismo tiempo exploraba las emociones que me causaban todos esos lugares: algunos, inquietantes destellos de remembranza, como si ya hubiese estado allí, quizás por fuerza de ver tantas películas y seriados filmados en Nueva York. Otros, me causaban aprehensión, como si percibiera de ellos una energía densa y repelente.

Traté de descifrar lo que me decía la ciudad y el propósito de mi presencia en ella. Lo que llegaba a mi mente era que quizás yo era parte de la profecía que había escuchado de los abuelos, que decía que América despertaría cuando el águila del norte se encontrara con el cóndor del sur. Le pedí al propio territorio Manaháhtaan que me guiara en ese camino y que me mostrara lo que tuviera que hacer durante mi estadía en esa bella y caótica metrópolis.

La conexión con mi territorio

Una posible respuesta a esa plegaria llegó cuando recibí un mensaje del abuelo Juver. Me decía que había hablado con su hermano Raúl, quien vivía en Nueva York y le había dicho que un Muisca estaba en la ciudad así que me dio su número telefónico para que me pusiera en contacto con él.

– “Raúl es también un sabedor y te puede conectar con gente que está en el camino del despertar solar en ese territorio”, Me dijo en su mensaje

Sin dudarlo me puse en contacto con Raúl y pronto nos pusimos una cita en una panadería colombiana que quedaba en Roosevelt Ave, cerca de donde vivía él. El lugar quedaba en medio de lo que se conoce como “Little Colombia”, una zona que entre los años 80’s y 90’s recibió tantos inmigrantes colombianos que parecía más una agitada zona comercial de cualquier ciudad de Colombia, que un distrito neoyorkino.

En 2013, sin embargo, habían llegado a la zona una gran cantidad de ecuatorianos, mexicanos y vietnamitas, con lo cual la omnipresencia colombiana dio paso a otras expresiones culturales, pero aún así era común escuchar acentos paisas, santandereanos y caleños por la calle; esto es, cuando el espantoso ruido del metro elevado que pasa sobre Roosevelt Ave. permitía escuchar alguna otra cosa.

Raúl y yo hicimos amistad inmediatamente y desde ese día compartimos muchas horas de charla sobre temas esotéricos, espirituales y místicos. Me contó de su labor como divulgador del conocimiento gnóstico que su hermano Juver le compartía y sus propias elucubraciones sobre leyes esotéricas de la naturaleza, sobre todo aquellas relacionadas con vibraciones y frecuencias, algo que es común en quienes practican el esoterismo, pero que en su condición de músico, investigaba con mayor esmero.

Tal como el abuelo Juver lo había prometido, Raúl me llevó a conocer algunos de sus amigos esoteristas. Así conocí a un caballero peruano miembro de una logia masónica de la ciudad, a una dama espiritista y a una familia de gnósticos samaelianos a quienes visitamos en su casa. Todos ellos latinoamericanos y todos encantados de compartir saberes con un místico recién llegado de su territorio donde la mayoría de ellos, incluyendo al propio Raúl no ponían un pie desde hacía muchos años, por encontrarse en los Estados Unidos sin estatus legal.

La dama espiritista que conocí era también copropietaria de un instituto de educación no formal para adultos hispanohablantes de la ciudad y me propuso que dictara una charla sobre espiritualidad ancestral en su escuela. Raúl también quería que compartiera mi conocimiento con sus allegados así que me invitó a participar en uno de los talleres para adultos mayores que ofrecía en el Elmhurst Adult Learning Center de Queens.

Las dos experiencias no hicieron más que reafirmar mi certeza de que mi llegada a los Estados Unidos correspondía a algún designio providencial y que tal vez estaba empezando a cumplir esa importante misión mística que yo sentía que en algún momento tenía que cumplir. Como si esos años de trabajo intenso y a veces doloroso en el yagé, las largas jornadas de ofrenda de tabaco y palabra con los abuelos hasta altas horas de la noche y las prácticas esotéricas y gnósticas que realizaba, hubieran sido la preparación para un importante servicio para la humanidad que empezaba a tomar forma.

Sin embargo, la ruta para mi gran momento no se dio por ese lado. La charla en el centro Elmhurst fue una bonita experiencia en la que dirigí una meditación chamánica a unos cuantos viejitos, que al terminar me ofrecieron una propina por mis servicios que rechacé con vehemencia mientras Raúl me miraba con orgullo. Para la charla en el instituto de educación no formal, me solicitaron que la enfocara en salud ancestral y elementoterapia, así preparé con esmero una presentación en la que tocaba temas como la medicina ayurvédica, con información que me había dado Mara, principios de medicina ancestral que le aprendí principalmente a los abuelos Suagagua y Juver y un compendio sobre el supuesto origen espiritual de las enfermedades que encontré en algún blog por Internet.

No sé si los asistentes a la charla estaban allí por obligación o tal vez más seguramente estaban aprovechando el espacio para rellenar con un par de horas de cualquier cosa su requerimiento mensual de capacitación pagada por el Estado. El caso es que de los siete u ocho asistentes, solo una señora mayor que estaba en la primera fila parecía interesada en lo que estaba hablando. Una joven peruana me sonreía constantemente y no supe si con amabilidad o coquetería pero no musitó palabra durante las dos horas y el resto sólo miraban la proyección como si se tratara de una cátedra de historia no particularmente interesante.

Cobré con desgano los $60 dólares que me pagaron por mi tiempo y me convencí a mi mismo de que aquello había sido apenas el comienzo de una prolífica serie de charlas espirituales con las que lograría ayudar a despertar la consciencia del pueblo americano. Huelga decir que no volví a divulgar ancestralidad ni nada parecido en territorio norteamericano, pero sí me esperaba una sorpresa más en aquel poderoso territorio.

Yagé en el centro de Manhattan

De los muchos temas que abordamos durante nuestros encuentros en Nueva York, el que definitivamente le causaba más interés a Raúl era el del yagé. Me sorprendí cuando me contó que nunca había probado la planta sagrada pero me explicó que cuando emigró de Colombia, su hermano aún no se había convertido en sabedor de ayahuasca y que le daba miedo ensayar algo tan sagrado con alguno de los muchos taitas – ecuatorianos principalmente – que ofrecían ceremonias privadas en el patio de alguna casa en Long Island o en alguna finca en el norte del estado.

Una tarde, ya cerca de mi regreso a Colombia, le contaba a Raúl las maravillas que el yagé había obrado en mi vida y las revelaciones místicas sorprendentes que había recibido, cuando Raúl tomó la decisión de revelarme un secreto:

– “Yo tengo yagé en la casa, ¿tú podrías dirigir la ceremonia?”

¿Yagé?, ¿en Estados Unidos? Y ¿así como si nada en la casa? Le pregunté cómo lo había obtenido y me dijo que su hermano Juver se lo había enviado hacía unos meses con un amigo que viajó desde Colombia pero que le había dado miedo probarlo solo. A pesar de la explicación, pensé que tal vez había entendido mal y que lo que le había enviado Juver no era yagé propiamente dicho sino más bien el famoso Yagé Espíritu que él preparaba, que era una versión destilada, transparente y mucho menos potente que el yagé tradicional.

Le pregunté a Raúl si podía ver la sustancia y él accedió. Fuimos juntos a su minúsculo apartamento que quedaba en una de las tantas viviendas de Queens, en la que sus dueños habían creado divisiones extravagantes para convertir una casa de cuatro habitaciones en seis apartamentos independientes. Raúl abrió un cofre que tenía en su closet y me pasó un pequeño frasco con un contenido de color marrón oscuro. Destapé el recipiente, lo acerqué a mi nariz e inmediatamente sentí un estremecimiento. Era el inconfundible olor del yagé tradicional y además estaba en su presentación más concentrada, en forma de miel.

Era claro que en la vivienda de Raúl sería imposible llevar a cabo un ritual de ayahuasca remotamente aceptable, así que la única posibilidad que quedaba sería hacerlo en mi apartamento de Midtown Manhattan, donde había una política estricta de aprobación de visitantes con la administración del edificio. Para complicar la cosa, Raúl me pidió que le permitiera asistir a la ceremonia a un amigo suyo que estaba pasando por una situación personal muy difícil y necesitaba el remedio.

Eso sin contar el hecho de que yo nunca había recibido la formación necesaria para dirigir una toma de yagé ni conocía el manejo de la planta, más allá de mi experiencia personal como tomador y lo que había aprendido viendo a los taitas con quienes había tomado. A pesar de todo esto, decidí seguir adelante con la ceremonia. No pensaba anunciar la visita de Raúl y su amigo porque seguramente habría tenido que pedirle autorización a David Collins, que ahora era mi jefe y no tenía entre mis planes explicarle que le iba a administrar a mis invitados una dosis de un poderoso alucinógeno mientras me encontraba trabajando para el gobierno de la ciudad.

En lugar de eso, me insuflé tabaco en el apartamento y le pedí al espíritu del territorio que abriera los caminos para que todo fluyera si así era su voluntad o que por el contrario, algo detuviera el plan, si así convenía. Lo más probable era que el vigilante del edificio no les permitiría el ingreso a los dos visitantes y yo me haría al que nunca había escuchado de la norma.

Les expliqué la situación a Raúl y su amigo Efraín y ellos estuvieron de acuerdo en correr el riesgo, así que en la tarde de ese sábado, los tres nos reunimos en la estación del metro que quedaba cerca de mi apartamento y juntos ingresamos al edificio. Saludé al vigilante de turno con un ademán y él me contestó del mismo modo. Luego se dio la vuelta y siguió concentrado en un libro que había estado revisando atentamente cunado llegamos. Mis invitados llegaron hasta el ascensor sin haber sido notados en absoluto por el vigilante, quizás por estar ensimismado en la desconocida tarea que lo ocupaba.

Mientras subimos hasta el piso 11 mi corazón se aceleró porque entendí que ya no había vuelta atrás, la señal había sido recibida y la ceremonia tenía que hacerse. Luego vinieron los pensamientos fatalistas: ¿qué tal si a alguno de ellos les pasaba algo grave durante la toma?, ¿qué tal si alguno se ponía violento o empezaba a gritar descontroladamente? Aún peor y más probable ¿qué pasaría si aquel desconocido yagé me cogía con fuerza como tantas otras veces y perdía el control?

En ese punto sentí que no valía la pena pensar de ese modo y me convencí de que si pensaba con positivismo, las cosas saldrían bien.

Con la llegada del ocaso, después de darle a mis invitados las recomendaciones del caso, inicié la ritualización del yagé de la forma que lo había aprendido. Me vestí con la vestidura blanca y los collares indígenas que había llevado, diluí el yagé miel con agua hasta que la textura, color y olor se me hicieron familiares, lo puse en un pequeño altar que improvisé con los objetos chamánicos que había llevado y empecé a cantarle y silbarle al yagé usando los sonidos que me salían espontáneamente, claramente inspirados por los ícaros y cantos del taita Gregorio y del taita Fernando, que eran los que había escuchado un mayor número de veces.

Cuando sentí que era apropiado, serví el yagé en tres vasos de coctel que tenía y le ofrecí dos de ellos a mis invitados con un performance parsimonioso, no sin antes apurarme mi propio trago, como había visto que los taitas lo hacían. Mientras ellos ingerían el brebaje, yo para mis adentros solo oraba a la divinidad y le pedía al yagé que perdonaran mi atrevimiento por dirigir una toma de yagé sin siquiera haber participado nunca en una cocinada de la bebida, pero – intentaba justificarme – si el yagé me había llegado hasta allá y todo se había dado para la ocasión, era porque así debía ser.

Para mi fortuna, no solo la experiencia de Raúl y Efraín fue armoniosa y totalmente silenciosa, sino que de alguna manera, el yagé me permitió estar en mis cinco sentidos mientras duró la experiencia de mis invitados. Por algo más de dos horas pude estar pendiente de ellos, asistirlos para ir al baño, ofrecerles agua y acercarles sus bolsas para que vomitaran.

Además acompañé sus viajes enteogénicos con sonidos de armónica, sonidos de lluvia con mis collares y cantos. A eso de la 1:30 de la mañana los dos habían retornado por completo de sus viajes y se encontraban dichosos y muy agradecidos. Los ubiqué en los sofás que había acomodado como improvisadas camas y me dirigí a mi habitación agradecido porque el yagé no me había cogido.

Un regalo inesperado

Agradecí demasiado pronto. Fue cuestión de acostarme en la cama para empezar a tener mi consabida sensación de estar siendo preparado para un viaje astral, luego vinieron las pintas de colores, los recuerdos de infancia y otras vidas y los pensamientos desordenados sin sentido, pero afortunadamente no llegué a experimentar la parte oscura del viaje que a menudo me atormentaba. El yagé de origen desconocido, tomado en el centro de una de las ciudades consideradas por muchos como densa o incluso infernal, y actuando como oficiante sin tener formación ni permiso, resultó ser uno de los yagés más benevolentes que había tomado. Así son las cosas con esa misteriosa planta.

No tuve que bajar al infierno en Nueva York, pero lo que sí se me otorgó fue la oportunidad de sacar de mi pecho un dolor que no sabía ni quiera que tenía. Durante la madrugada pensé mucho en mi hija Ana María y sentí su tristeza y su dolor de niña por tantas veces que no estuve ahí para ella, por los muchos momentos en que prioricé mi diversión, mi comodidad o mis obligaciones por encima de jugar con ella, escucharla o dedicarle tiempo de calidad.

Siempre me había sentido orgulloso de decir que yo era un padre que había estado más presente en la vida de mi hija que incluso su madre y creía cuando amigos y familiares me decían que era admirable que fuera tan buen papá siendo tan joven. Todo eso era puro orgullo y una fachada porque lo cierto era que había fallado como padre en muchas ocasiones y Anita con frecuencia había asumido mejor el rol de protectora y guardiana mía que yo de ella.

Esa madrugada de yagé en Manhattan lloré como no había llorado en muchos años y apenas tuve la oportunidad llamé a Anita para pedirle perdón por todas mis faltas y descuidos y ella lloró conmigo, como siempre, diciéndome que me amaba y me entendía y que juntos podríamos sanar lo que hubiera que sanar.

El inicio de una nueva vida

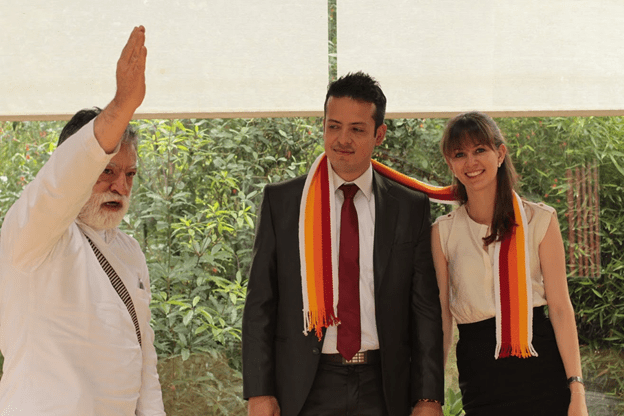

Con ese regalo terminó mi primera experiencia viviendo en Norteamérica por tres meses. Luego vinieron muchos más viajes a Estados Unidos, incluyendo un par más largos que aquel, aunque con cada vez más frecuencia en Chicago que en Nueva York. En noviembre de 2013 Paula y yo nos casamos por lo civil en una notaría de la localidad de Chapinero en Bogotá con mis padres como únicos testigos de la ceremonia y apenas un puñado de amigos cercanos acompañándonos con una cena especial en uno de nuestros restaurantes favoritos de la ciudad.

El matrimonio “oficial” era algo que Paula y yo queríamos planear y disfrutar cuando ya nos hubiéramos trasladado a Estados Unidos, para tener la tranquilidad de saber con qué tiempo contaríamos para hacerlo. Pero Luis Alfredo Pinilla, el abogado de inmigración que David había contratado para manejar nuestro proceso, nos indicó que teníamos que casarnos legalmente cuanto antes porque el certificado de matrimonio era uno de los requisitos principales para tramitar la visa de Paula como cónyuge así que el sueño de paula de una ceremonia en la Iglesia con muchos invitados o mi idea de una ceremonia en la Sierra Nevada quedaron en el tintero.

A pesar de la premura, Paula y yo estábamos contentos por oficializar ante la ley nuestra unión, ya que en el Espíritu ya nos habíamos comprometido ante el yagé, ante los abuelos muiscas y ante los mamos de la Sierra Nevada, cuando construimos nuestra aseguranza. Sabíamos que no teníamos tiempo de organizar algo más elaborado pero aún así improvisamos una pequeña ceremonia que presidió el abuelo Luis, durante la cual comulgamos con tabaco, ambil y yagé. Además, el notario que ofició nuestro matrimonio resultó ser un agradable caballero que incluso promulgó unas bellas palabras con ocasión de nuestra unión.

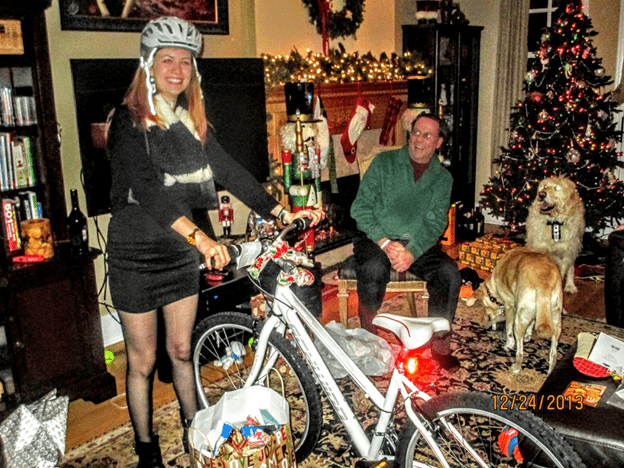

Pocos días después de nuestro matrimonio, Paula y yo disfrutamos de una corta luna de miel en Washington DC para luego volar a Chicago donde nos encontramos con Anita y así mis bellas chicas conocieron a su nueva familia americana: David, su compañera Debra, nuestro amigo Bob y sus mascotas Callaway y Chunk. Junto a ellos pasamos la primera de varias navidades en la ciudad de los vientos con nieve, chimenea, Jingle Bells, ponche de huevo, galletas de jengibre y todos los clichés televisivos de esas festividades que tanto anhelé cuando era un niño.

David había alquilado un local con dos oficinas en la vibrante zona de Diversey en el centro-sur de la ciudad y una de esas oficinas había sido acondicionada para mi cuando por fin lograra mudarme del todo a esa ciudad, pero de momento, yo la utilizaría mientras estuviera de visita,

Un día, cuando salía de la oficina de correos que quedaba al lado de nuestra oficina, me fijé en una casa antigua que quedaba algunos metros más hacia norte. Tenía un estilo antiguo y una placa en la entrada que decía “URANTIA Foundation”. Reconocí el nombre y me acerqué porque Urantia era el nombre de un libro que había leído un par de años atrás y que es considerado por muchos esotéricos como un libro de revelaciones sobre la naturaleza del mundo espiritual, Dios, el Universo y muchas otras cosas.

Nuevamente pensé que allí podía estar la señal de la misión que tenía que cumplir así que a los pocos días golpeé aquella misteriosa puerta y me presenté como un colombiano admirador del Libro de Urantia. La amable recepcionista me informó que justamente ese día había una reunión de directivos y después de conversar por teléfono con alguno de ellos, me hicieron pasar a la sala de reuniones.

El lugar tenia la apariencia de la sede de una logia masónica y en todas partes había simbología cristiana, representaciones artísticas de pasajes del libro y fotografías de los miembros anteriores y actuales de la fundación. Fui invitado a la enorme mesa de caoba y por algo más de una hora charlamos sobre espiritualidad, ayahuasca y sabiduría indígena, pero nuevamente no hubo una segunda visita ni ningún otro encuentro con los “Urantianos”. La impresión que me quedó de ellos fue que se trataba de personas amables, interesadas en el esoterismo y con tiempo libre para dedicar a promulgar un libro que genuinamente creían que contenía el conocimiento definitivo sobre el mundo espiritual e información valiosa para lograr la autorrealización personal. No parecían tener otras ambiciones más allá de eso.

Poco a poco fui aceptando que mi camino en el territorio del norte no sería como el que había andado en Colombia. Las pocas personas que conocí en Estados Unidos que mostraban interés en la ancestralidad o el chamanismo eran latinoamericanos. Tuve muchas conversaciones sobre esos temas con personas de otras culturas, incluyendo a nuestros amigos de Chicago, pero siempre me sentía más como un guía de museo explicando mi cultura que como un guía espiritual mostrando un camino de sanación.

En Estados Unidos hay subculturas y comunidades de espiritualidad que exploran el chamanismo y otros saberes ancestrales pero son mucho más marginales que en Colombia donde en casi todas las ciudades hay tomaderos de yagé, grupos de intercambio de saberes ancestrales y tal vez demasiados grupos esoteristas. Muy a mi pesar, no logre contactar ningún grupo de esas características ni en Chicago ni en Nueva York, aunque en un corto viaje a Las Vegas que hice junto a David y Debra, conocí a un nativo americano de una tribu del norte de Winsconsin y charlamos un rato sobre palabra de tabaco. Eso fue todo; seguí practicando mi espiritualidad en privado y mi chamanismo cuando regresaba a Colombia.

Desaparecida de mi vista

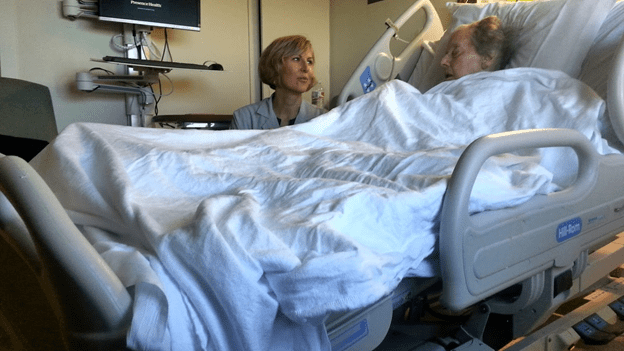

Un día, durante un vuelo desde Nueva York, David me preguntó si yo creía que hubiera algo más después de la muerte. Le dije lo que pensaba de la misma forma que tantas veces lo hice durante los círculos de palabra del Clan Solar. Mi jefe y amigo me escuchó atentamente y me hizo varias preguntas. Luego me dijo que creía que su mamá estaba cerca de la hora final: su demencia se hacía cada vez más evidente y sus quebrantos de salud más frecuentes.

Entonces me di cuenta de que había olvidado una de las lecciones más importantes que el yagé me enseñó alguna vez: lo que nos hace importantes no es la cantidad de personas que escuchan nuestra palabra, ni qué tan organizada sea la estructura a través de la cual tocamos la vida de esas personas. Lo verdaderamente importante era estar ahí para una sola alma, con quien haya o surja un vínculo genuino, en el momento y de la forma en que te necesita.

Esto fue lo que ocurrió con David. Durante los siguientes meses lo acompañé en su proceso de sanar la relación con su madre, develar las claves que esa relación había dejado en su vida y la forma en que afectaba sus otras relaciones. Escuché sus historias de infancia, el dolor que le produjo la temprana partida de su admirado padre, le compartí mis propios miedos sobre la muerte, sobre el dolor, sobre ver a mis padres decaer durante la vejez y sobre todo de partir sin haber alcanzado lo que quiera que fuera que debiera alcanzar durante esta experiencia humana.

No hubo tabaco, ni ambil, ni inciensos, ni invocaciones de divinidades. Simplemente dos amigos conversando sobre la vida, sobre la muerte y sobre construir un legado, hacer diferencia en la vida de quienes amamos.

Una vez Paula y yo acompañamos a David a visitar a Kitty, su madre, mientras aún vivía en una residencia para adultos mayores en una zona afluente de Chicago y disfrutamos de la ternura e irreverencia de la anciana. Creo que en esos momentos David echaba de menos a un hermano suyo, de quien había sido muy cercano en su infancia pero que tristemente había sucumbido al vicio del alcohol y se había alejado definitivamente de la familia. Es posible que yo estuviera llenando un poco ese vacío y me agradaba poder devolverle a David de esa manera todo lo que él había hecho por mi y por mi familia.

Una madrugada de otoño en 2014, cuando los arces y los olmos se habían desprendido ya de casi la totalidad de sus coloridas hojas, David y yo visitamos a Kitty por última vez. Para entonces, llevaba un par de semanas internada en el hospital San José de Lake View. La antes combativa anciana ahora permanecía tranquila y ausente la mayor parte del tiempo. Quizás intuyendo que el momento estaba cerca, David me pidió que me quedara a solas con ella y le ayudara de algún modo. Creo que David creía que yo tenía algún tipo de poder o magia, o eso me pareció entonces.

Yo no sabía qué decir, tampoco pensaba ponerme a invocar espíritus del territorio o hacer cánticos guturales. No había lugar para el performance. Le dije:

– “Kitty, sólo quiero decirte que tienes un hijo maravilloso. Sólo puedo imaginarme lo buena madre que tienes que haber sido para formar a una persona como David. Mi esposa, mi hija y yo estamos muy agradecidos por todo lo que él ha hecho para ayudarnos y puedes tener la tranquilidad de que pase lo que pase voy a estar ahí para David… Es una bonita tarde, ya casi todos los árboles están sin hojas y el atardecer parece una pintura… Que madre-padre Dios te bendiga.

No sabía si la anciana había escuchado o entendido algo de lo que le dije, pero me sentí liviano. Entonces me levanté, me dirigí hacia la puerta y cuando estaba a algunos pasos de la entrada escuché la débil voz de Kitty:

– “¿Cómo te llamas?”

– “Manuel” le respondí

– “Gracias Manuel” me dijo mientras cerraba nuevamente sus ojos.

Dos o tres días más tarde, en la madrugada, la enfermera que cuidaba a Kitty llamó por teléfono a David y le anunció que su madre había muerto. David me llamó a los pocos minutos mientras paseaba a su fiel labradoodle Chunk como lo hacia siempre antes del amanecer:

– “She is gone” – Ella se ha ido… “Gracias por acompañarme estos meses. Le caías muy bien a mi madre.”

Terminé la llamada y me recosté nuevamente en la almohada mientras pensaba: Sí, esta es mi misión: estar ahí de verdad cuando alguien que quiero me necesite. Sobre la mesita de noche reposaba una cartilla azul que en casi todos los hospicios de Estados Unidos les entregan a los familiares de pacientes terminales. En la contraportada se encontraba impreso un poema del siglo XIX que para mí, después de acompañar por primera vez a alguien en su proceso de desencarnar cobró un significado que aún reverbera en mi mente y le da perspectiva a cada día de mi vida:

Estoy de pie en la orilla del mar.

Un barco a mi lado despliega sus velas blancas con la brisa de la mañana

y parte hacia el océano azul.

Ella es un objeto de belleza y fuerza,

y me quedo de pie y la miro hasta que cuelga como una mota de nube blanca

justo donde el mar y el cielo descienden para encontrarse y mezclarse entre sí.

Entonces alguien a mi lado dice: “¡Ahí! ¡Ella se ha ido!»

Ido a dónde? Desaparecido de mi vista, eso es todo.

Ella es tan grande en mástil, casco y percha como lo era cuando se fue de mi lado,

y tan capaz de llevar su carga de carga viva

hasta el lugar de su destino.

Su tamaño disminuido está en mí y no en ella.

Y justo en ese momento

cuando alguien a mi lado dice: “¡Ahí! ¡Ella se ha ido!»

hay otros ojos que miran por su llegada;

y otras voces dispuestas a tomar el grito de alegría:

«¡Ahí viene!»

Y eso es: «morir».

Manu, cómo siempre es un agrado escuchar todo lo que hay en tú saber, excelente incio y fin de un relato apasionante, bien logrado y sobre todo genuino, tan real, me hiciste acordar de muchas cosas como la entrevista que te hicimos para la universidad sobre el Cerro de Juaica.

Saber cómo fue todo lo de viaje a Note América, siempre te seguí por Redes sociales cada uno de esos procesos.

Desde de que te conocí siempre supe que eres un alma bonita cargada de mucha información que viene a enseñarnos, cuanto aprendizaje hoy.

Gracias, gracias, gracias!

Abrazo inmenso buen camino y buena brisa.