Mi Padre fue uno de los millones de colombianos que tuvo que huir de su pueblo natal por culpa de la guerra. En ese entonces, a los campesinos los mataban por ser, parecer o amistar con miembros del partido político contrario al que ejerciera el poder en la comarca, y mi abuela prefirió el destierro antes que la posibilidad de que alguno de sus hijos terminara engrosando la lista de muertos de la absurda guerra entre liberales y conservadores.

Gracias a ese sacrificio de mi abuela y mi padre, yo nací y crecí en la ciudad, lejos del horror de la guerra que, aun empezando la tercera década del siglo XXI, sigue manchando de sangre la bella geografía colombiana. Mi padre prosperó en la ciudad, pero el daño causado por el entorno sangriento en que vivió durante su infancia dejó huellas en él que nunca se borraron por completo.

Inevitablemente, parte de ese trauma fue heredado por mí y mis hermanas, a través de los mismos mecanismos por los que millones de colombianos han aprendido a temer, odiar y hacer daño, sin tener ni idea de las causas que sembraron la semilla de la violencia a lo largo de todo nuestro sufrido país.

Desde niño aprendí a temer a la calle y a los desconocidos, pero también a Dios y a mi padre. Cuando empecé a entender sobre política, aprendí a desconfiar de los conservadores y los ricos, pero me tocaba tratar de reconciliar esa desconfianza con la obligación de confiar en la conservadora Iglesia Católica y la aspiración a convertirme yo mismo en rico algún día.

Y al convertirme en padre, aprendí a golpear a mis hijos de la misma forma en la que mis padres lo hacían conmigo cuando les desobedecía o faltaba el respeto.

Pero tal vez el efecto más dañino que la larga guerra de Colombia causó en mi vida, fue que aprendí de mi padre que soy un monstruo al que debo temer. Para mi padre, sobrevivir en medio de la pobreza y la violencia del campo significaba tener que convertir el miedo en rabia, esconder el alma de niño asustado detrás de la tez de un temerario bravucón, y llegado el caso, dejar asomar la violencia propia para evitar terminar convertido en presa.

Pues esa táctica, que de seguro mi tuvo que practicar desde joven hasta que se volvió segunda naturaleza, salió a flote varias veces durante mi infancia cuando sin querer, accioné los gatillos de su ira. Algún acto de rebeldía, la deliberada desobediencia de alguna orden o incluso un chiste de mal gusto, me valieron bofetadas, coscorrones, correazos o pellizcos; que sin duda dolían menos que el terror de ver a mi padre transformado en un monstruo y la tristeza de tener que odiarlo con toda mi alma por algunos minutos después de que se marchaba y me dejaba lastimado, insultado y defraudado al haber sido violentado por el hombre que más admiraba.

Mientras lloraba, inundado de rabia, fantaseaba con ver sufrir a mi papá o enterarme de su muerte, sintiendo el apestoso placer que promete la venganza. Cuando la ira se desvanecía, buscaba a mi padre para pedirle perdón por la ofensa, aunque secretamente, mi acto de contrición obedecía no a arrepentimiento por haber violado alguna de sus normas anodinas, sino por haberlo odiado y deseado su muerte en medio de mi ira.

Sé que estas líneas suenan terribles; sobre todo viniendo de alguien que ha narrado estos sucesos entre risas mientras departía cervezas con familiares y amigos. En Colombia, ser objeto de violencia doméstica, ha sido por mucho tiempo tema de bromas y anécdotas; pero es que no estoy haciendo este recuento como el adulto que comprende el contexto sociocultural y los traumas de su padre, debidos a la dureza de su crianza. Describo los hechos desde la perspectiva del niño que aún habita en mí, que no podía entender por qué alguien que lo amaba, también podía mirarlo y atacarlo con tanto odio.

La violencia doméstica que mis hermanas y yo recibimos de nuestros padres, sobre todo de nuestro padre, está lejos de haber sido excepcional. Por el contrario, era en aquel tiempo, la forma más extendida de aplicar correctivos en casa. Mi padre me ha contado cómo en su tiempo, no eran sólo los papás, sino los maestros de escuela, los sacerdotes y otras figuras de autoridad, quienes golpeaban y maltrataban a los niños que a su juicio se “portaban mal”.

Y no se trataba entonces apenas de los cocotazos y ocasionales cuerizas que mis padres nos propinaban. Mi padre recibió golpes de fusta o férula en la espalada y en alguna ocasión, fue obligado por un maestro a arrodillarse sobre granos de maíz mientras sostenía un ladrillo en cada mano. La vieja serie animada de televisión “Tom Sawyer” mostraba esa cotidianidad de los niños americanos de principios del siglo XX, que en Colombia tuvimos que soportar también quienes crecimos antes del año 2000.

Este entorno de maltrato doméstico es quizás la herencia de siglos de normalización de la violencia en muchos otros aspectos de la vida diaria en mi país: desplazamiento forzado, genocidios por motivos ideológicos, lucha armada por el poder, espirales de venganza entre familias, supuestamente por defender la honra, “limpiezas sociales”, pandillismo, represión policial y brutalidad hacia los animales. Todos y cada uno de estos, justificados – aún hoy en día – por un número inaceptablemente grande de colombianos de todas las clases sociales.

Tal vez por el miedo extremo que desarrollé durante mi infancia hacia la violencia armada, siempre me sentí comprometido con el pacifismo e instintivamente entendí que no tenía sentido acudir a la violencia para lograr fines altruistas. Sin embargo, justifiqué el maltrato de mi papá como aceptable, en su empeño de formarnos como personas de bien y alejarnos de vicios o comportamientos dañinos.

Sentía que, a pesar de su ocasional propensión a dejarse llevar por la ira, mi papá nos amaba y así nos lo demostraba con su dedicación, juegos, enseñanzas y trabajo duro para sacarnos adelante. Además, conocí de primera mano la experiencia de otros niños – algunos de ellos familiares cercanos – que lo pasaron mucho peor que yo por contravenir las normas paternas. Abuso sexual, laceraciones con cables y palos, insultos de grueso calibre o golpizas sin motivo cada vez que el papá se emborrachaba, eran algunas de las historias que escuché y que me hicieron concluir – hasta bien entrada mi adultez – que mis padres eran más bien mesurados con los castigos y que no llegaron a maltratarnos.

Esta convicción, sin duda, fue la cuña de la cual me aferré para convertirme eventualmente yo mismo en maltratador. Mi parámetro de conducta en cuanto a los correctivos físicos durante la crianza de mi hija Ana María, consistía simplemente en no llegar a ejecutar los castigos más severos que mi papá infligió en nosotros, pero sobre todo en no permitirme transfigurarme de la forma en que él lo hacía cuando la ira lo dominaba.

Con lo cual, me di permiso y justificación para golpear a Ana María en múltiples ocasiones, asestarle unos cuantos correazos y una bofetada un par de veces. También golpeé a mi primera esposa en dos oportunidades, cuando juzgué que se encontraba histérica y que lo que mejor podía hacer por ella era darle una cachetada que la “sacara del trance”.

Aquellos fueron momentos aciagos en los que mis traumas de la infancia y el miedo a convertirme en la parte oscura de mi padre salieron a flote y me torturaron por algunas horas después de ejecutar mi rol de castigador, mientras mi yo exégeta doblegaba la culpa con enclenques justificaciones.

Durante muchos años, esta percibida capacidad de autocontrol me permitió forjar el mito de que era una persona ecuánime y prudente, digna de admiración y respeto por virtud de mis valores. Me sabía persuasivo y creía que dicha facultad provenía de mi inteligencia y capacidad analítica, pero los años y el trabajo espiritual me mostraron una verdad dolorosa y mucho menos decorosa.

La sombra es tan solo donde no llega la luz

Los abuelos muiscas solían decir que no hay mejor gimnasio para el espíritu que la pareja. Era su forma de decir que, en la relación sentimental de dos seres, donde surgen las pasiones, los placeres y algunas de las mejores expresiones de la emoción humana, también asechan las tempestades del ego y con ellas, algunos de los más oscuros abismos del alma. Pero en esa danza de dos corazones, sin embargo, se puede forjar la verdadera liberación de las ataduras del pasado y trascender hacia una vida con propósito y paz.

Paula fue la maestra que, desde su candidez, me ayudo a descubrir esta enseñanza y hacerla carne y sangre, como decían los abuelos. Ella – cómo no – también fue víctima de maltrato durante su infancia, pero no como mis hermanas y yo, que sufrimos maltrato físico, pero no emocional. Paula en cambio, lo que tuvo que sobrellevar por años, allende la separación de sus padres y la ausencia paterna, fue maltrato emocional, en su casa y en su colegio, lo cual a la postre la llevó a abandonar su casa con apenas 18 años y aventurarse en una ciudad lejana y distinta.

Al poco tiempo de conocer a Paula, su apariencia dulce y suave dio paso a una faceta inesperada, a la que pronto tuve que acostumbrarme: La bella rubia era también una temperamental mujer que no intentaba siquiera contener sus impulsos coléricos cuando se sentía vulnerada. Habiendo crecido en un barrio popular de Medellín, Paula hacía uso también, durante esos trances de ira, de un nutrido lenguaje soez que para mi era totalmente ajeno e inapropiado.

Sin embargo, lo que eventualmente llegó a convertirse en un punto de quiebre para nuestra relación, fue que, si la situación escalaba, Paula podía llegar a hacer uso de la agresión física contra mí. La primera vez que sucedió, me haló del cabello con fuerza hacia atrás ante la mirada impávida de mi hermana Laura. La segunda vez, durante una discusión en nuestra habitación, comenzó a golpearme en el pecho con los puños y yo como reacción la tomé con fuerza de las muñecas y la lancé sobre la cama.

Ante esa situación, desde luego, yo asumí la posición de superioridad moral y como tal le di el ultimátum de que, si aquellos avances se repetían, eso sería el final de nuestra relación. También implementé otras medidas de forma unilateral como colgarle inmediatamente el teléfono o irme de la casa si ella acudía a insultos o gritos en mi contra y debo decir que las sanciones que apliqué surtieron efecto: Paula estaba tan comprometida con nuestra relación que se mordió la lengua, aprendió a alejarse cuando sentía ganas de golpearme y reemplazó la agresividad por largas cantaletas de las que solamente salíamos después de un par de horas de discusión y cansancio mutuo.

Pero nada de eso sanó sus heridas, ni llenó su soledad, ni la conectó conmigo. A pesar de sus esfuerzos, la presión que sentía por dentro seguía estallando de vez en cuando, pero ya no tenía una válvula de escape para liberarse, así que a los puños y los insultos los reemplazaron las lágrimas y el silencio.

Mi ego inflamado me decía que yo actuaba con justicia y que eventualmente Paula se convertiría en una mujer justa como yo, pero mi ecuanimidad y aparente calma ocultaban un oscuro secreto: Paula y yo éramos dos caras de una misma moneda, víctimas y victimarios, partes del interminable ciclo de violencias que azotan al país de guerras que nos parió.

Paula fue maltratada emocionalmente y ella creció jurando que no se convertiría en alguien que abandona y apoca como sus padres, pero entonces el dolor se convirtió en agresividad física, irascibilidad y tormentas de palabras. Yo fui maltratado físicamente y crecí jurando que no me convertiría en alguien que golpea y asusta como su padre, pero entonces el dolor se convirtió en agresividad emocional, habilidad para herir con palabras suaves y para confundir.

Cuando por fin hice la tarea que el abuelo Suaga Gua me dejó, de observarme de instante en instante, analizando hasta la más mínima emoción, cada pensamiento, cada palabra que saliera de mi boca, me di cuenta de que detrás de muchos de los episodios de agresividad de Paula, había una sutil frase hiriente de mi parte, dirigida en contra de sus puntos más débiles. Detrás de muchos de sus momentos de tristeza había una solapada frase que le decía, lanzada para hacerla sentir culpable por algo que hubiera dicho o hecho. Detrás de muchas de mis supuestas frases tranquilizadoras y de reconciliación, estaba la intención oculta de que quedara claro que la culpa era suya y que yo no era más que una víctima de sus insuficiencias.

No fue fácil llegar a esta comprensión. Primero hubo negación, luego incredulidad y finalmente miedo. ¡No podía ser! si yo era esencialmente bueno, que detrás de muchas de mis actitudes y acciones hubiera tan mezquinas motivaciones. Pero entonces la caja de pandora se abrió y pude ver con claridad, por primera vez, el rostro del monstruo que habitaba dentro de mí y que durante tantas ceremonias de yagé se me mostró como el mismísimo satanás poseyéndome y llevándome por el camino del mal.

Recordé la malicia con la que manipulaba – o trataba de manipular – a mi hermana Julia para que cayera en alguna de mis bromas infantiles o se adjudicara la culpa de alguna de mis impertinencias, pero, sobre todo, me di cuenta por primera vez de la sevicia con la que abusaba del cariño y admiración de mi hermana Laura para generar su ira y divertirme con ella, o para ignorar sus necesidades cuando éstas no coincidían con mis caprichos.

No creo haber sido un mal hermano en todo momento, pero sin duda lo fui en demasiadas ocasiones. Siendo adolescente, y revestido ya del insoportable ego que formé como coraza y espada, no hice más que juzgar a mis hermanas, sobre todo a Laura y ser perfectamente ausente cuandoquiera que me necesitaran.

Luego vinieron mis parejas, mujeres de buen corazón y almas machacadas por sus propios maltratos de infancia, quienes se convirtieron en las nuevas víctimas del diablo que yo y todos los hombres-lucifer llevamos en las tripas. A la madre de Ana María la usé, obligué a parir y descarté cuando tuve una nueva entretención. A mi primera esposa la disfruté, abandoné y recogí nuevamente cuando la necesité como niñera y empleada doméstica, hasta que harta de no existir más que como mi apéndice, decidió extirparse y abandonarme para irse tan lejos como pudo.

Luego vinieron 5 años de más oscuridad durante los cuales dejé a mi hija al cuidado de su madre, mi madre y mis hermanas, mientras yo conquistaba, engañaba, utilizaba y descartaba mujeres desdichadas, la mayoría de las cuales encontraba en mi otro padre abandonador o maltratador para repetir su calvario de infancia.

Entonces llegué al Yagé y a Paula, y con ellos a la desnudez del alma en la que por fin pude ver de verdad quien era yo; de quienes somos casi todos los hombres: ángeles expulsados del paraíso, mitad luzbel y mitad demonio, haciendo daño y confundiendo hasta que quizás algún día, por algún azar, podamos, a través del amor, despertar de nuestra inconsciencia y encontrar dentro de sí la esencia de la divinidad olvidada y con ella, el retorno al paraíso perdido.

Reconociendo mi Sombra

Aceptar que en realidad había en mi un monstruo me tomó demasiado tiempo. La fase de negación se prolongó más de la cuenta, debido a la terquedad de mi ego de hombre perfecto y “elegido” espiritual. Algo que me ayudó un poco a aceptar la terrible verdad, fue entender que no soy un caso especial sino tan solo uno entre miles de millones de ángeles caídos buscando su redención. No digo que las mujeres estén libres de sus propios demonios, pero no soy mujer así que no me corresponde hablar de su mundo interno.

Uno de los aspectos más difíciles de esta comprensión fue darme cuenta de que lo que yo siempre percibí como admiración y respeto hacia mí, casi siempre fue en realidad miedo. Mi hija Ana María, que ha sido también una gran compañera en este viaje de descubrimiento, es la única persona que me ha dicho con tranquilidad que a veces siente miedo de mí. Me ayudó a comprender que esa faceta implacable, destructora y violenta que habita dentro de mí, que igual puede abofetear, humillar o abandonar, se asoma detrás de mi sonrisa característica y mis buenas maneras.

Jordan Peterson, el famoso psicólogo canadiense que con sus conferencias en YouTube me ayudó a darle forma a esta narrativa del monstruo que soy, dice que para lograr transformar e influir hay que reconocer ese monstruo y dominarlo. Lo resume bien esta frase suya:

“Un conejo no tiene ninguna virtud, no puede hacer nada aparte de dejarse devorar. No es virtuoso.

Si eres un monstruo y no actúas monstruosamente, entonces eres virtuoso.”

Los Mayas compartían esta visión, si bien con una alegoría menos perturbadora. Según el camino rojo, el encuentro con el Nahual es el reconocimiento, amaestramiento y dominación del animal interno; una epopeya que ha sido adaptada con frecuencia por el cine y la literatura, y que poco a poco comprendí como la naturaleza de mi proceso de crecimiento espiritual. El esfuerzo que sobrevino al entender esta realidad – que seguramente me tomará el resto de mi vida – es el de reconciliarme con ese animal interno y ponerlo al servicio del amor y no del ego, de sanar y no de causar heridas, de acompañar y no de abandonar.

Una paz inalcanzable

La coexistencia de un posible ser consciente y divino con un primate instintivo y depredador, no es desde luego un drama exclusivo de mi vida o de los hijos de ese sufrido territorio nombrado Colombia o América Latina, sino de todos los “homo sapiens” que dominamos el planeta Tierra. Sin embargo, a juzgar por las estadísticas históricas de asesinatos, violaciones, desplazamiento forzado, secuestro, desapariciones, feminicidios, maltrato animal y otro sinnúmero de vejaciones, Colombia ocupa un deshonroso lugar en el pódium de naciones en las que la vida en general y la integridad humana en particular, son más vulneradas.

La narración de mi camino espiritual ha sido sobre todo un reconocimiento de esas violencias que rodearon la primera parte de mi vida, las que marcaron mi crecimiento y las que yo mismo perpetré hasta que el camino espiritual me puso de frente a ellas, para comprenderlas y decidir por fin cómo reconciliarme con ese pasado que ya nunca podré cambiar, y transmutar mi violencia para asegurar un futuro en paz, posible y necesario.

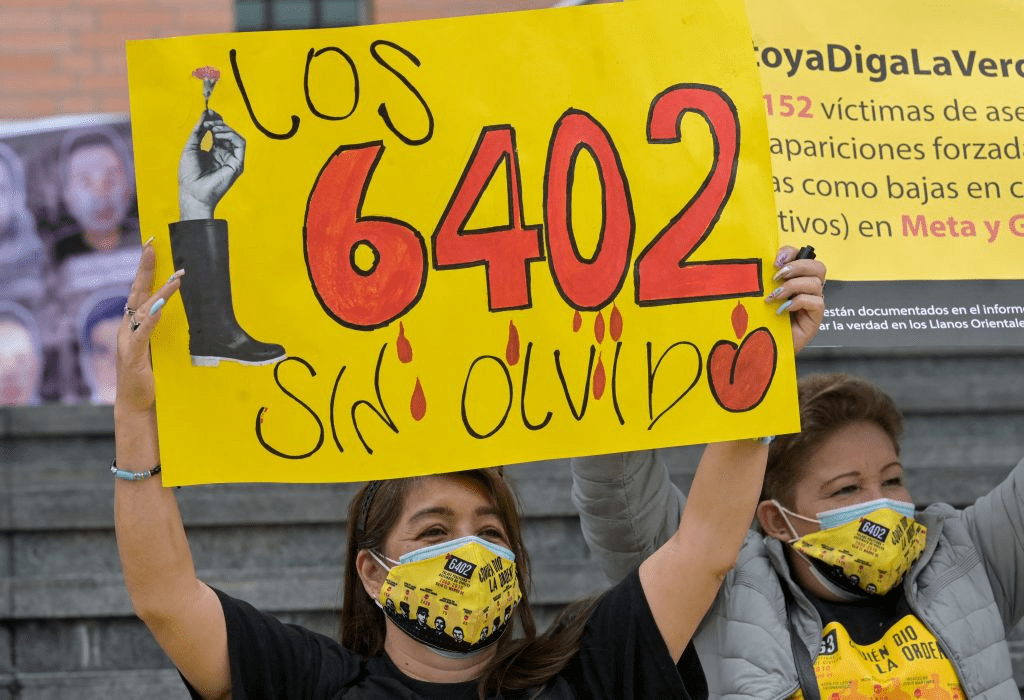

Coincidencialmente, mientras yo recorría esta búsqueda de sanación interna, Colombia parecía estar transitando un camino similar colectivamente. El gobierno guerrerista de Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2010 se empeñó en destruir a la insurgencia armada, redoblando el gasto militar y concediendo premios y ascensos a las unidades del Ejército que más bajas en combate reportaran. Como resultado, no solo se intensificaron los operativos reales contra las FARC, el ELN y otros grupos alzados en armas de menor tamaño, sino que fruto de esos incentivos, miles de militares emprendieron un sistemático genocidio de civiles inocentes, para hacerlos pasar por combatientes de la guerrilla y así engrosar artificialmente sus indicadores de guerra.

El resultado de esa barbarie, que fue bautizada con el eufemismo de “falsos positivos” fueron 6,402 asesinatos de inocentes, incluyendo campesinos, indigentes, menores de edad e incluso discapacitados, cuyas vidas fueron canjeadas por ascensos, fines de semana libres y condecoraciones.

Al mismo tiempo, cientos de unidades paramilitares asediaban los campos de Colombia masacrando campesinos, extorsionando comerciantes y desapareciendo pueblos enteros con retroexcavadoras, después de haber exterminado con motosierras y machetes a sus habitantes. Uno de los jefes de esos grupos paramilitares, fue quien años atrás ordenó el asesinato de Jaime Garzón, ese simpático humorista cuya muerte en agosto de 1999 nos conmocionó hasta las lágrimas y selló el inicio del baño de sangre y terror que nos esperaba en la década siguiente.

Las guerrillas colombianas también intensificaron su máquina de guerra y siguieron secuestrando comerciantes y políticos, emboscando policías y esporádicamente secuestrando ciudadanos de a pie en las carreteras del país, a quienes les hacían un rápido estudio crediticio y si determinaban que tenían alguna propiedad a su nombre o algún ahorro importante, los retenían hasta que su familia accedía a pagar alguna cantidad que podía ser desde algunos pocos miles de dólares en adelante.

Esta práctica que se le conoció como “pescas milagrosas”, se convirtió en el terror de la clase media de mi país, que ahora se sentía prisionera en las ciudades y fue uno de los factores que más pesó en el hastío que el público en general acumuló por las guerrillas izquierdistas y que junto con los actos de barbarie que cometían, ampliamente difundidos por los medios de comunicación, hicieron que la mayoría de los colombianos ignoraran o incluso apoyaran la barbarie del paramilitarismo y los abusos del ejército, considerándolos como males necesarios para erradicar por fin la peste del “comunismo”, “socialismo”, “izquierda” o cualquier otro calificativo que la prensa oficialista usara para referirse a todo aquello que se alejara a la doctrina de la “seguridad democrática” que es como el gamonal en jefe, Álvaro Uribe, bautizó a su cruzada autoritaria neo-feudalista.

En 2010, Uribe se despidió a regañadientes del cargo en el que se habría atornillado indefinidamente, de no haber sido por la valiente intervención de la Corte Constitucional, que, con una votación de siete contra dos, cerró la puerta a tal posibilidad y de paso salvó el frágil estado de derecho que increíblemente se ha sostenido en Colombia a pesar de todas sus tribulaciones.

El “presidente eterno”, como muchos llaman a Uribe Vélez se bajó del solio de Bolívar, pero no abandonó el poder. En su reemplazo, se aseguró de dejar a uno de sus alfiles más cercanos, a quien mal juzgó como el seguro continuador de sus políticas de guerra y exterminación de sus contradictores.

La Era Post-Uribe

Después de ocho años de guerra sin cuartel – hay que reconocerlo – las guerrillas colombianas se encontraban más débiles que nunca y su popularidad en el punto más bajo de la historia. Sin embargo, no estaban derrotadas y como sobrevivientes que son, los guerrilleros habían logrado adaptarse a la recia arremetida del Estado y aún podían reorganizarse y prosperar gracias a la ausencia de la presencia estatal en gran parte del territorio colombiano y los abundantes ingresos por sus actividades relacionadas con el narcotráfico.

Pero lo más grave, al término de la era Uribe, no era que la guerrilla siguiera viva y coleando, sino que ahora los paramilitares cogobernaban en gran parte del país y se habían convertido en élites sociales, políticas y económicas en muchos departamentos. El narcotráfico también prosperaba como nunca y una nueva generación de campesinos desplazados, víctimas de la violencia y despojados amenazaban con reencauchar el interminable ciclo de venganzas que convirtió a Colombia en uno de los países más violentos del mundo.

Entre 2010 y 2012, yo vivía la parte mas intensa de mi camino espiritual; enfrentando mis demonios, reconociendo mi monstruo interno y agonizando en el yagé con las imágenes de la guerra que no viví directamente pero que había penetrado cada una de mis células a través de la sangre y las historias de mis padres. El resto de Colombia por su parte, hacía la catarsis de una década más de odios y muertes, que se sumaba a las 5 anteriores desde el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948.

Los años 50’s y su guerra entre Liberales y Conservadores, los 60’s y 70’s del surgimiento y auge de las guerrillas marxistas, leninistas y maoístas; los 80’s con el apogeo del narcotráfico, el holocausto del palacio de Justicia y el exterminio de la izquierda ideológica, incluyendo más de 4.000 militantes de la Unión Patriótica; los 90’s llenos del terror que desencadenó Pablo Escobar, el fracaso de los diálogos de paz con las FARC y el asesinato de Jaime Garzón; y la primera década del 2000 con el ya narrado horror del paramilitarismo Uribista y las pescas milagrosas de la guerrilla.

Entonces, en 2012, año en que los esoteristas esperábamos un ascenso en la consciencia planetaria, el nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció los acercamientos para entablar diálogos de paz con las FARC, la guerrilla más grande y antigua del mundo.

Una Paz Posible

Juan Manuel Santos poco a poco se fue desmarcando de su antecesor, revirtiendo políticas de la era Uribe, como el antagonismo con el gobierno de izquierda de Venezuela y el no reconocimiento de la existencia de un conflicto armado en Colombia. Para Uribe, las guerrillas no tenían ninguna validez como interlocutores políticos y cualquier negociación con ellos se debía limitar a un sometimiento a la justicia.

La realidad, tozuda como es, reflejaba en cambio algo distinto. En gran parte del territorio colombiano, la única autoridad y ley era impartida por las FARC, el ELN, el EPL o ahora por algunos grupos paramilitares. Aunque sus métodos eran primitivos, autocráticos e insostenibles, innegablemente llenaban un vacío de poder en comunidades históricamente olvidadas por el Estado.

Así pues, Santos inició un proceso de paz con las FARC, que se extendería por cuatro años más y que por sí mismo desescaló la espiral de violencia que en 2010 parecía inatajable, reduciendo por primera vez en muchos años casi todos los indicadores de violencia de Colombia, incluyendo masacres, desplazamientos, desapariciones forzadas y asesinatos, particularmente de combatientes tanto insurgentes como militares y policías.

La comunidad internacional se volcó a apoyar el proceso de paz y las comunidades más vulnerables del país celebraron lo que parecía ser el inicio de un nuevo amanecer para Colombia. Pero Álvaro Uribe, su grupo político y casi todos sus seguidores, se convirtieron en los peores enemigos del proceso. Para casi todos ellos, aquello no era más que una estratagema de la guerrilla para recuperarse del colapso sufrido durante el gobierno de Uribe y la negociación sólo les abriría un espacio político que consideraban que no tenían ni merecían.

A pesar de la férrea oposición del uribismo, la mayor parte del país acompañó el esfuerzo, toleró las impertinencias de algunos de los líderes guerrilleros y se tragó algunos sapos, con la esperanza de ver surgir la tan anhelada paz, o al menos, el final de una parte de la guerra que tanto daño había causado.

Unidos en el Espíritu

Con el nacimiento de Luciana, mi segunda hija, comprendí que tenía que hacer todo lo que estuviera a mi alcance para impedir que ella tuviera que lidiar con la pesada carga que yo había recibido de mis padres y ellos de los suyos y así desde quien sabe cuándo. El proceso de paz se convirtió en una obsesión personal y lo puse al centro de mis esfuerzos chamánicos y sociales.

En nuestros círculos de palabra conversábamos sobre la paz y enlazábamos el proceso de la Habana con nuestro propio proceso individual y grupal. Para la mayoría, o más bien todos los caminantes de la espiritualidad que conocí en esos años, el proceso de paz era la realización de un sueño colectivo y quizás – en parte al menos – el resultado de años de ceremonias, pagamentos y limpias en el territorio por parte de abuelos, taitas, mamos, sabedores y sus comunidades.

El abuelo Luis y yo hablábamos con frecuencia de los avances del proceso y ofrecíamos nuestra penitencia durante las tomas de yagé a las que asistíamos, con la esperanza mística de que nuestros ancestros, los seres espirituales del territorio y la voluntad conjunta de todos los seres conscientes que lo habitan, recibieran ese pagamento y consumaran la firma un acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla.

Mientras el presidente Santos, la cúpula de las FARC, los delegados del Estado, las ONG y los representantes de la comunidad internacional discutían lentamente los seis puntos del acuerdo en la Habana, cientos de taitas, indígenas, esoteristas y místicos ceremoniábamos y ritualizábamos, al igual que seguramente miles de católicos y religiosos oraban y rezaban por la paz de Colombia.

Nunca sabremos si todos esos rezos y rituales habrán tenido alguna incidencia en el desenlace del proceso de paz, pero la labor de divulgación, concientización y promoción de la paz que cientos de organizaciones espirituales y religiosas llevamos a cabo, de seguro puso su granito de arena para dar un contexto social y un apoyo popular a lo que para una parte creciente de la población empezaba a verse como un agotador juego de vanidades destinado al fracaso, al igual que el del proceso de paz de San Vicente del Caguán que se llevó a cabo entre 1998 y 2002 y que desembocó en la primera presidencia de Álvaro Uribe.

La Paz en Peligro

La opinión popular se había cansado después de cuatro años de un proceso que se estimaba que duraría unos dos años como mucho. En las ciudades era poco lo que había cambiado, aparte de que empezaban a verse por las calles a los guerrilleros inactivos, que el Estado mantenía y protegía mientras el proceso de paz avanzaba. Algunos pocos de esos guerrilleros – es cierto – robaban y causaban disturbios ocasionalmente, además de que la seguridad ciudadana seguía sufriendo de los males habituales: pandillas, asaltos a mano armada, cosquilleo en el transporte urbano, venta de estupefacientes en las calles. En cualquier caso, los colombianos de ciudad no percibían ningún beneficio del proceso en sus vidas diarias.

La única diferencia ostensible en Bogotá se vivía en los pasillos del Hospital Militar Central, donde se tenía la menor ocupación de las últimas décadas y por primera vez no escaseaban las unidades de sangre para atender a los soldados mutilados y malheridos que antes ingresaban por montones, provenientes de todos los rincones de Colombia.

En las regiones, las cosas eran muy distintas: la gente podía movilizarse por las carreteras sin el miedo a las pescas milagrosas y sin la necesidad de carros armados y tanques de guerra en grotescas caravanas militares con los que Uribe invitaba a los colombianos a “vivir Colombia y viajar por ella”. Pero lo más importante era que la ausencia de enfrentamientos entre el ejército y las guerrillas había parado el derramamiento de sangre de inocentes, “víctimas colaterales” del conflicto.

Pero desafortunadamente, esos logros del proceso de paz apenas si eran difundidos por los medios de comunicación masiva y en las cada vez más omnipresentes redes sociales, las poblaciones marginales brillaban por su ausencia. En cambio, cada vez más activistas citadinos pro-establecimiento participaban en grupos de Facebook y hashtags de Twitter en contra del proceso de paz, desconociendo los logros cuyos beneficios sólo disfrutaban los “nadies” de las comunidades olvidadas, y reclamando el regreso de la “seguridad democrática”, para doblegar a punta de bala a los insurgentes, como si fuera una idea novedosa y no exactamente el monstruo que nos condenó a 60 años de guerra fratricida.

El 2 de abril de 2016, quienes apoyábamos el proceso de paz vimos con inquietud como las calles de 25 ciudades de Colombia se llenaron de grupos de gente con camisetas blancas que gritaban: “No más Santos… No más FARC”. Las marchas fueron convocadas a través de grupos de Facebook, creados por ciudadanos de las principales ciudades de Colombia, pero rápidamente fueron adoptadas por Álvaro Uribe y su nuevo partido político como una forma de reencauche, ya no como el adalid de la lucha contra las FARC, sino de la lucha en contra del proceso de paz, pero, sobre todo, en contra de su nuevo archienemigo, el presidente Juan Manuel Santos.

Era claro que algo impensable un par de años antes, era ahora totalmente posible: que la mayoría de la población colombiana se opusiera a un acuerdo de paz con una guerrilla que ningún gobierno pudo derrotar en 60 años. Quienes apoyábamos el proceso, dimos por descontado que la paz era algo suficientemente bueno en si mismo como para requerir demasiado apoyo. Nos quedamos con nuestros likes, nuestras ceremonias y nuestros rezos mientras que los enemigos de la paz se estaban organizado y volviendo más sofisticados.

Al proceso de paz se le estaba acabando el tiempo y había que hacer algo para salvarlo, pero yo estaba muy ocupado con mi aventura con Diana y luego restaurando mi relación con Paula, así que, en momentos críticos para el proceso de paz, me sustraje del activismo e incluso del chamanismo. Además, en septiembre de 2016 recibí la mala noticia de que nuestra reciente y compleja aplicación para una visa de trabajo en Estados Unidos había sido rechazada, así que nuestro futuro, así como el futuro de Colombia, se encontraban en encrucijadas.

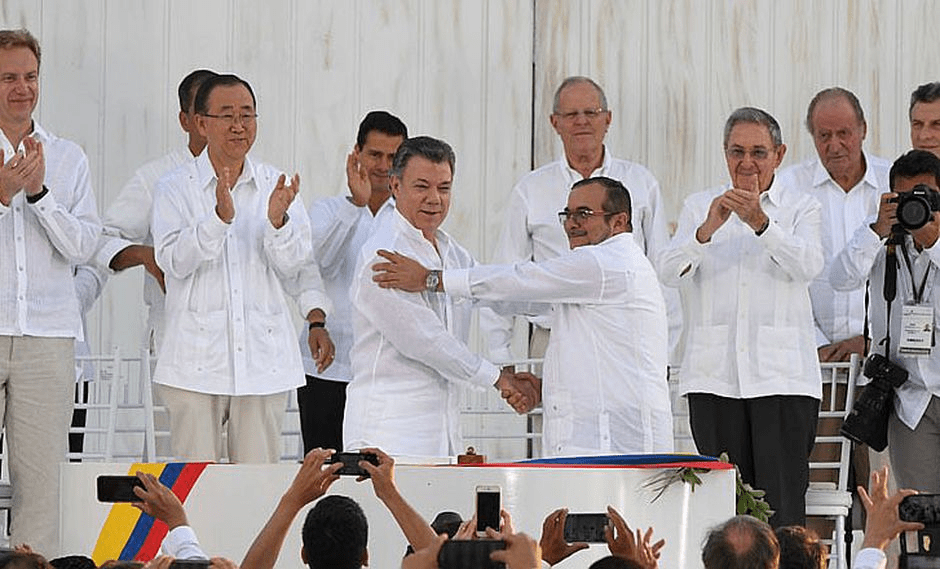

Ante la creciente oposición al proceso de paz, el gobierno y las FARC agilizaron las negociaciones de los dos puntos restantes del acuerdo y el 26 de septiembre, en la ciudad de Cartagena, por fin se llevó a cabo la anhelada firma del acuerdo de paz. Recuerdo la emoción frente al televisor mientras los representantes de las dos partes firmaban el fin de una guerra que se inició cuando mi padre era apenas un niño y mi madre ni siquiera había nacido.

Sin embargo, la firma en Cartagena era apenas una formalidad. Para que los acuerdos se convirtieran en ley hacía falta que el pueblo colombiano los refrendara a través de un plebiscito nacional que se realizaría el domingo 2 de octubre con una simple pregunta: “¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera?”

Facebook: El Gran Divisor

Esta pregunta, que en condiciones normales y en un país menos dividido que el mío, seguramente habría generado una mayoría absoluta de respuestas positivas, en la Colombia de 2016 no logró ni siquiera una mayoría simple. La esperanza se diluyó entre lágrimas cuando los noticieros anunciaron la victoria del “No” con un 50.21% de los votos. 53.908 personas inclinaron la balanza en contra de la paz en el Catatumbo norsantandereano, en el Cauca, en el Putumayo, en los Montes de María, en la selva del Caquetá, en las tierras de los “nadies”. ¿Qué sucedería entonces? ¿La guerrilla volvería al monte, los campos se volverían a llenar de minas antipersona y los hospitales de mutilados y desangrados por la absurda guerra?

Afortunadamente nada de esto sucedió ya que el gobierno hábilmente utilizó las provisiones legales con las que contaba para salvar el acuerdo. El gobierno interpretó la voluntad popular expresada en el plebiscito como un mandato para revisar los acuerdos e introducir algunas modificaciones, de tal forma que la paz fuera más completa e incluyente de todos los sectores de la sociedad civil.

Sin embargo, la desconfianza hacia el proceso de paz y el cansancio después de cuatro años de negociaciones fueron apenas una parte de la historia detrás del fracaso del plebiscito. Algo mucho más oscuro y extraordinario sucedió durante las semanas previas a la realización del plebiscito: Los promotores del “No” al acuerdo de paz, al igual que los promotores del “Brexit” en el Reino Unido y la campaña a la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, acudieron a una estratagema que involucró a la mayor red social del mundo, Facebook y una inescrupulosa firma de análisis de datos sociales basada en Londres llamada Cambridge Analytica.

Como se supo meses después, gracias a las filtraciones realizadas por el exdirector de investigaciones de la compañía, el canadiense Christopher Wylie, Cambridge Analytica se aprovechó de las vulnerabilidades de la plataforma de Facebook, así como de sus cuestionables mecánicas de promoción de contenidos, para manipular las notificaciones y noticias de millones de perfiles de Facebook en Colombia, insertando noticias falsas, bulos y teorías de conspiración para sembrar el miedo y rechazo hacia el acuerdo de paz con las FARC.

Durante esos días de septiembre y octubre se difundieron todo tipo de mentiras sobre los puntos del acuerdo, entre ellos, que el Estado pagaría casi cuatro millones de pesos mensuales a cada desmovilizado, que se expropiarían las pensiones de los jubilados para entregarlas a las FARC, que el acuerdo obligaba la imposición de una supuesta “ideología de género” con la que se promoverían la homosexualidad y la desaparición de la familia convencional, entre otros.

Los promotores del “No” amplificaban estas historias a través de WhatsApp y otras redes sociales menores, pero el mayor responsable del golpe al acuerdo de paz fue Facebook, que promovía todas estas historias falsas sin ningún tipo de control y que con su algoritmo que privilegia el “enganche” de los usuarios por encima de la veracidad o el bien común, impulsaba esos contenidos. Con cada clic y cada compartición, Facebook ensanchaba sus arcas, mientras ponía en riesgo la vida de miles de colombianos de las regiones más alejadas y vulnerables del país.

¡Acuerdo Ya!

La victoria del “No” reencauchó a Álvaro Uribe con un liderazgo que empezaba a perder y le otorgó – sin que nadie lo decidiera explícitamente – la vocería de quienes votaron “No” al acuerdo de Paz. El plebiscito se convirtió en un nuevo divisor de la sociedad colombiana. Quienes se sentían ganadores celebraron que la “Colombia guerrillera” había perdido y que la “gente de bien” impuso su voluntad.

Una amiga mía, tal vez la única yagenauta que conocía que apoyaba el “No” al acuerdo me dijo que se alegraba de que se enterrara el acuerdo de paz. Yo le pregunté si no le importaba que eso significara la muerte de miles de colombianos de poblaciones empobrecidas, y me respondió que si los mataban era porque eran guerrilleros y que entonces se lo merecían. Nunca más volvía a hablar con ella, no me sentí capaz de ser amigo de alguien que pensara así. De la misma forma, se dividieron familias, compañeros de trabajo, hasta parejas.

Lo bueno del fracaso del plebiscito fue que quienes estábamos dormidos en los laureles nos despertamos y los “espirituales” comprendimos que había que pasar de la intención a la acción. El 5 de octubre de 2016, miles de colombianos salimos a las calles a exigir la terminación e implementación de los acuerdos de paz con las consignas “¡Acuerdo ya!” y “¡Yo soy paz!”, en lo que se conoció como la “Marcha del silencio por la paz”; en referencia a la marcha del silencio que convocó Jorge Eliecer Gaitán poco antes de ser asesinado casi 70 años atrás.

Uno de los estudiantes activistas que ayudaron a organizar la marcha publicó un post en la página de Facebook de la manifestación que decía: “Al llegar mañana a la plaza, quedémonos ahí acampando, los días y las noches que sea necesario, hasta que Uribe, Santos y Las FARC lleguen a un acuerdo. ¡Sin levantarnos!”.

Se sospechaba que la estrategia de Uribe y su séquito para hacer trizas el acuerdo, podría ser dilatar la negociación de las modificaciones al acuerdo, hasta que alguna de las partes se levantara de la mesa. De esa forma, Uribe sería reconocido como quien le quitó el velo al engaño de las FARC y tal vez la única esperanza para derrotarlos por la vía armada, que era la única que a él le gustaba y le convenía.

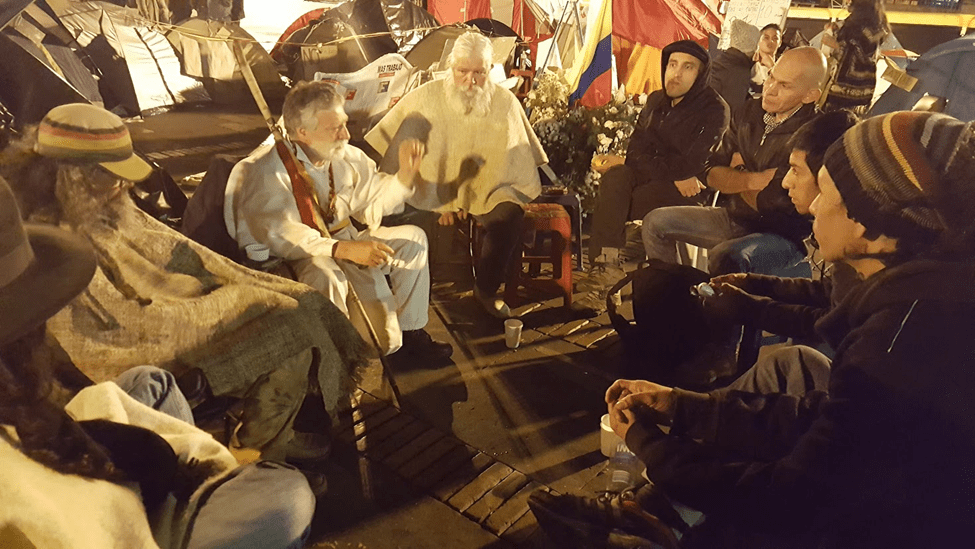

De modo que, ya liberado de mis líos sentimentales y enfocado en resolver la incertidumbre tanto de nuestro futuro inmediato como del futuro de Colombia, me propuse acompañar tanto como fuera posible al recién instalado “Campamento por la Paz” en la plaza de Bolívar. Allí, cientos de jóvenes estudiantes, activistas y víctimas de la violencia, se reunieron a dialogar, cantar y protestar, justo al frente de los edificios de gobierno más importantes del país, con la meta de no levantarse hasta que se refrendara oficialmente el acuerdo de paz con las FARC.

Aquella fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi trasegar espiritual. Por primera vez sentí haber pasado del trabajo espiritual por la humanidad que me enseñaron los abuelos, etéreo e intangible, a la ejecución real de algo que podía tener consecuencias palpables en el mundo.

Durante los primeros días de la toma pacífica de la plaza de gobierno, conocí jóvenes comprometidos con el futuro de su país, organizaciones de derechos humanos y pacifistas que demostraban un interés auténtico por alcanzar la justicia social y la reconciliación entre los colombianos y representantes de la comunidad internacional, incluyendo la prensa, que documentaban esa emocionante manifestación de la población civil para darla a conocer al resto del mundo.

Durante esos días pude ver un país diferente al que parecía condenado a la violencia unos días antes con la victoria del “No”. Incluso, en el campamento conocí a algunas personas que votaron en contra de la aprobación de los acuerdos pero que se encontraban allí exigiendo que se negociaran las modificaciones necesarias para proceder con su implementación lo antes posible.

Durante los días que acompañé la manifestación no vi muestras de odio ni extremismo político. Encontré gentes de todos los colores, orígenes e ideologías, pero todos con la convicción de que había llegado la hora de la reconciliación.

El momento más emotivo para mi fue cuando, durante uno de los muchos conversatorios en los que participé, un hombre de rasgos indígenas, de unos 30 o 35 años pidió la palabra. Su nombre era Juan y narró cómo hacía apenas unos cinco años, hombres armados, probablemente pertenecientes a la guerrilla de las FARC ingresaron a su casita en el campo, en algún municipio del departamento del Caquetá.

Después de identificarlo, le informaron que se le había juzgado como auxiliador de grupos paramilitares y que se encontraban allí para ejecutar su sentencia. No valieron sus explicaciones, ni que justificara sus acciones como representante de una organización de derechos humanos, la cual buscaba la protección de los derechos de cualquier persona, sin importar su militancia.

Para horror de Juan, el castigo no era su ejecución como él lo habría preferido. En cambio, los inhumanos guerrilleros procedieron a masacrar a su esposa, a sus dos hijos y a sus padres. La peor pesadilla que puede concebir un ser humano se había hecho real para él y la locura parecía ser la única salida posible.

Juan no comprendió entonces por qué lo habían dejado vivo, sabiendo que podía haberse consagrado – como tantos miles antes que él – a la búsqueda de la venganza. Anheló la muerte por un tiempo y contempló el camino de las armas para buscar algo de paz en su mente, pero gracias al apoyo y cariño de personas claves que se aparecieron en su camino, decidió que lo único que le daría tranquilidad sería que se lograra la paz en su región, para que nadie más tuviera que sufrir el infierno por el que él estaba pasando.

Así pues, Juan se vinculó a uno de los tantos grupos de víctimas de la violencia en Colombia y desde ahí ofreció su vida y sus manos para apoyar el proceso de paz de la Habana, lo que lo llevó al Campamento por la Paz, lugar del que no pensaba marcharse hasta que el gobierno y los alzados en armas firmaran el acuerdo para dar fin a la guerra.

Después de que contó su historia, me acerqué a él y le pedí un abrazo. Juan accedió y mientras lo abrazaba le di las gracias por su coraje y su nobleza, le prometí que algún día contaría su historia y que desde donde estuviera también contribuiría para que la muerte de sus hijos y el resto de su familia no fuera en vano. Él también se conmovió y me dio las gracias por el abrazo y por acompañar la lucha por la paz. Cada vez que escucho que alguien afirma que no se debe perdonar a quienes hicieron tanto daño, recuerdo a Juan y pienso que, si él pudo perdonar, todos los demás tenemos la obligación de hacerlo.

Poco a poco siguieron llenando la plaza más víctimas de la violencia, más delegaciones indígenas y marchantes provenientes de distintos lugares del país. Yo sentí que mi presencia en el campamento había cumplido su propósito y me convencí de que las ciudadanías que seguían llegando, representaban mejor que yo a esa Colombia olvidada que ya no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad de la paz.

Así pues, el 12 de octubre de 2016, me despedí del campamento con un último encuentro memorable. Esta vez, con un famoso activista nariñense: el profesor Gustavo Moncayo. Nueve años antes, cuando su hijo, el cabo Pablo Emilio Moncayo llevaba ya 10 años secuestrado por las FARC, el “profe” emprendió una caminata de más de 800 Km desde Sandoná, su población natal, hasta Bogotá, exigiendo el canje humanitario de guerrilleros prisioneros por militares secuestrados.

Felizmente, sus esfuerzos fueron fructíferos y ayudaron que el canje se llevara a cabo. Pero el Caminante por la Paz decidió no dejar de caminar sino aprovechar su fama para seguir caminando por la liberación de todos los demás secuestrados y eventualmente por la realización de un acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno.

Como no podía ser de otra manera, el profesor Moncayo se hizo presente en el Campamento por la Paz y nos compartió su sabiduría y su cariño, mostrándose como un simple campesino que había decidido tomar el control de su destino y hacer lo que pocos se atreven: actuar.

El 12 de noviembre, el Gobierno y las FARC, lograron un nuevo acuerdo de paz, que incluía algunas de las propuestas introducidas por la delegación de partidarios del “No” al acuerdo inicial. No hubo la fiesta nacional que habría cabido esperar después de que un nuevo acuerdo, incluyente de aún más sectores sociales llegara a feliz término. Con apego a la tradición colombiana de no alegrarse con la victoria a no ser que alguien más sea derrotado, los promotores del “No” alegaron que habían sido engañados y sus propuestas desplumadas hasta quedar convertidas en inanes retoques al acuerdo inicial.

En el Campamento por la Paz, la celebración también duró poco ya que ese mismo día, el alcalde mayor de Bogotá, ordenó a la fuerza antidisturbios de la policía, desalojar inmediatamente a quienes se encontraban en la Plaza de Bolívar. A regañadientes, los líderes de las marchas acataron la orden y se marcharon sin oponer resistencia.

El Final de un Ciclo

Con la firma de la paz, sentí que se había cerrado un ciclo no solo para el país sino para mi vida. También me llenó de humildad el conocer tantas personas que de verdad trabajan para lograr cambios en la humanidad. En realidad, me sentí un poco ridículo por haber creído por tanto tiempo que con mis revolcadas en yagé y pagamentos tradicionales estaba de alguna marera ayudando a lograr la paz no solo en Colombia sino en el mundo entero.

Recordé esa toma de yagé en la que tuve la visión de ser una joven mujer aterrorizada durante la masacre de los paramilitares en El Salado en febrero de 2000. Siempre creí que con mi penitencia enteogénica de un par de horas había ayudado a “sanar” de alguna manera a las víctimas de ese horror. Pero el Campamento por la Paz me mostró que solamente el abrazo que le di a Juan después de que compartió su historia, podía considerarse un acto espiritual verdadero. Solamente guerreros espirituales como el mismo Juan o el profesor Moncayo, podrían alardear de sus contribuciones mayúsculas por la paz de Colombia. Podrían, pero no lo harían, porque en ellos la humildad brillaba como el oro de los auténticos guerreros de la sabiduría.

Después de esta experiencia, no podría volver a sentarme en círculos de palabra y pretender que unas bocanadas de humo de tabaco o unas invocaciones místicas por sí mismas lograrían la transformación que el mundo necesitaba. Pensé en Paula, en mi hija Ana María que acababa de cumplir la mayoría de edad y en mi pequeña Luciana de tan solo un año y concluí que, frente a la incierta efectividad del esoterismo, mi apuesta más segura sería concentrarme en continuar mi propia sanación para no tener que condenarlas a ellas a seguir llevando la carga del trauma generacional del que necesitaba deshacerme.

Para lograrlo, Paula y yo decidimos que lo que más nos facilitaría la tarea sería aprovechar la coyuntura para buscar un mejor lugar en el cual criar a nuestros hijos y que no tuvieran que crecer en medio de tanta división, animosidad y odio como el que se respiraba en Colombia, a pesar de la firma de la paz, particularmente como resultado de la horrible campaña de desinformación conducida por los detractores del proceso de paz y posibilitada por Facebook y su máquina de perfilamiento y manipulación emocional.

Decidimos que nos iríamos de Colombia, pero no a Estados Unidos, donde las puertas parecían cerrarse, y donde ya nos habíamos dado cuenta de que sufrían de los mismos males que Colombia, a pesar de su riqueza y desarrollo. Nuestro objetivo sería Canadá y de inmediato nos pusimos en acción para marcharnos tan pronto como fuera posible.

Colombia quedaba para las nuevas generaciones de colombianas y colombianos que reconocí en la Plaza de Bolívar. Sólo ellos podrían decidir el rumbo de su país, tal como lo sentención Jaime Garzón cuando les dijo a los jóvenes que, si no asumían la dirección de su propio país, nadie vendría a salvárselos. Nosotros seguiríamos poniendo nuestro grano de arena desde donde nos encontráramos, formando a nuestros hijos como esos jóvenes que Jaime Garzón soñó y de los que no pude hacer parte por mis miedos y debilidades.

Desafortunadamente, un país confundido y temeroso eligió en 2018 a un soberbio esbirro de Álvaro Uribe Vélez, no por sus méritos sino por miedo a su contrincante, el exguerrillero, exalcalde y excongresista progresista Gustavo Petro. El nuevo presidente tampoco ganó por su afinidad con el expresidente Uribe, ya que para entonces, la opinión pública sabía de los falsos positivos, la persecución a la oposición, interceptaciones ilegales y otra cantidad de ilegalidades y canalladas que Uribe había hecho durante su mandato.

La victoria de la derecha en 2018, motivada por el rencor hacia quien alguna vez empuñó las armas contra el estado y el miedo de intentar algo diferente al infame estatus quo, significó cuatro años durante los cuales el país retrocedió en casi todos sus indicadores de derechos humanos e inclusión social, mientras que los banqueros, inversionistas, especuladores y sobre todo amigos del pueril primer mandatario se llenaron los bolsillos.

Pero en un acto de heroísmo y desesperación, la juventud colombiana despertó y en 2019 inició un movimiento de protesta social que le demostró al establecimiento y a la sociedad que no estaban dispuestos a repetir el mismo error de 2018. Luego vino la pandemia, que puso a prueba la resistencia de la nación y una larga cadena de indignantes abusos y frivolidades del pusilánime presidente a través de quien Uribe Vélez gobernaba por interpuesta persona.

Con esas circunstancias como telón de fondo, en 2022 se repitió la elección de 2018 con las mismas mentiras y miedos promovidos por quienes siempre han gobernado y el mismo contendor paciente y sagaz, que por tercera vez se aventuraba a demostrar que un país desangrado por la guerra, la injusticia y el poco valor de la vida, podía dar el paso hacia la reconciliación, eligiendo a un ciudadano sin abolengos, ni tierras ni grandes capitales como su presidente.

Esta vez, sin embargo, Gustavo Petro no estaba sólo, sino que se acompañó de Francia Márquez, una aguerrida lideresa social afrocolombiana. También se rodeó de movimientos sociales de un espectro político más amplio y sí, también de una comitiva de políticos tradicionales con pasado cuestionable por decir lo menos.

Con ese grupo variopinto, al que se llamó el “Pacto Histórico” y en gran parte gracias al desprecio casi unánime de los colombianos por el presidente-títere en funciones, el 19 de junio de 2022, Petro obtuvo la presidencia de Colombia por primera vez en la historia para un movimiento de izquierdas. En parte ganó por sus nuevas alianzas y estrategias, pero, sobre todo, porque millones de esos “nadies”olvidados desde siempre por el Establecimiento, los Juan y los profesores Moncayo, los muiscas, los Arhuacos, los ingas y los huitotos, los Manuel Avila y, sobre todo, los millones de jóvenes con los que Jaime Garzón soñó, se movilizaron como nunca para asumir la dirección de su país.

Al momento de escribir estas líneas, aún no se ha posesionado el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Muchas promesas de campaña se incumplirán y muchos errores se cometerán, pero es al menos un primer paso y una oportunidad de reconciliación después del amanecer de la paz. En mi opinión, valía la pena tomar el riesgo.

También es motivo de optimismo que, en junio de 2022, la Comisión de la Verdad entregó su informe final en el que se detallan las causas, manifestaciones y consecuencias del conflicto armado en Colombia. La comisión, que es parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, fue creada como parte de los acuerdos de paz del 2016 y entre 2018 y 2022 investigó, analizó y documentó testimonios de más de 3.000 víctimas del conflicto armado en Colombia, para revelar a toda la sociedad, los hechos objetivos que hicieron parte del conflicto, las responsabilidades de las partes combatientes y civiles. También formuló recomendaciones tendientes a impedir que el conflicto se repita, no solo en Colombia sino en cualquier parte del mundo.

Así como mi país tuvo que pasar por la horrible noche del paramilitarismo entre 2000 y 2010 para poder reconocer el tamaño de sus heridas y enfilarse hacia un proceso de sanación de su tejido social, yo tuve que pasar por mi propia noche oscura del alma antes de poder comprender la naturaleza de mis heridas y dejar mis traumas atrás definitivamente para poder iniciar una nueva vida en Canadá. El proceso no fue nada fácil, pero como en el resto de mi camino, el aprendizaje fue invaluable y profuso.