Canadá fue uno de los primeros países, junto con Estado Unidos y el Reino Unido, en iniciar la distribución de vacunas contra la COVID-19. En diciembre de 2020, mientras visitábamos a nuestra familia en Colombia, en Canadá se administraron las primeras dosis a empleados de la salud y a las personas más vulnerables.

Paula, mi hija Ana María y yo, que no pertenecíamos a ninguna de esas poblaciones recibimos la primera dosis de la vacuna en mayo de 2021. En mi caso, tuve acceso a la vacuna de Pfizer-BioNTech, una de las primeras desarrolladas usando la avanzada tecnología mRNA.

A diferencia de otras vacunas tradicionales que utilizan una versión debilitada del virus, la vacuna mRNA introduce en el cuerpo el material genético que contiene las instrucciones que las células contagiadas utilizan para crear la proteína con la que el virus SARS-CoV-2 se adhiere a las células sanas. De esta forma, las células que reciben la carga genética de la vacuna empiezan a fabricar las famosas “espinas” del coronavirus – que por sí solas no causan enfermedad – lo cual genera una respuesta del sistema inmunológico. Esta respuesta consiste en la fabricación de los anticuerpos con los cuales atacará al virus cuando detecte dicha proteína en el futuro.

Esto lo aprendí haciendo una búsqueda rápida en YouTube, donde además pude ver una entrevista a uno de los empleados de la farmacéutica que desarrolló la vacuna, así como una divertida animación con la que la explicación se me hizo mucho más entretenida.

A pesar de lo fácil que era hallar esta información en fuentes confiables, las redes sociales estaban llenas de noticias falsas y datos engañosos sobre las nuevas vacunas. En algunos casos decían que la tecnología de mRNA modificaba los genes de las células sanas o incluso que todas las personas que aceptaran la vacuna morirían en los siguientes cinco años, como parte de una supuesta conspiración por parte de las élites para reducir la población mundial.

Gracias a la rápida vacunación, además de la inmunidad temporal alcanzada por la parte de la población que sufrió el contagio de la enfermedad, la vida diaria empezó a volver a la normalidad a partir de mediados de 2021. Yo seguí laborando desde mi casa y poco a poco fuimos retomando nuestra vida social, no solo en casa sino en lugares públicos como parques de diversiones y playas.

Felizmente, los niños pudieron volver a las escuelas en septiembre, aunque fue evidente que la educación a distancia vía Zoom trastornó el proceso de formación de muchos niños, incluyendo a nuestra Lucy. La maestra nos confirmó que ella y la mayoría de sus compañeritos mostraban un notable atraso en los conocimientos y habilidades que requerían a su edad.

Al menos, le habíamos hecho el quite al temido virus y en el proceso pudimos disfrutar con intensidad de la vida familiar junto a nuestros hijos, aislados en el 4 de la avenida Latham, cerca del bosque y del lago Ontario. Tuvimos la fortuna de contar con la eficiente protección del sistema de salud canadiense durante uno de los períodos más difíciles para millones de personas en todo el mundo.

Para diciembre de 2021, ya habíamos recibido la segunda dosis de la vacuna, esta vez del laboratorio Moderna, y por fin, los gobiernos de Canadá y Estados Unidos acordaron abrir su frontera común para viajes no esenciales; así que aceptamos la invitación de David para pasar la navidad y año nuevo con él y su familia en Chicago.

Todo estaba listo para partir el 22 de diciembre, pero en la madrugada del día anterior, mientras todos los demás dormían, me desperté inquieto por un dolor de garganta que inició en la noche y que se fue haciendo más agudo hacia la madrugada. Sin hacer mucho ruido, me practiqué una prueba rápida de COVID de las que el gobierno entregaba sin costo en las cajas de los supermercados.

Después de dos años de su aparición en un mercado de Wuhan, en China, finalmente fui contagiado por el virus que hasta esa fecha había cobrado ya más de 5.4 millones de vidas en todo el mundo. Según leí en las noticias, lo más probable es que se tratara de la nueva variante Omicron, que estaba haciendo estragos en Norteamérica. Afortunadamente, aparte de arruinar los planes de viaje de la familia, dejarme sin sentido del olfato por unos días y obligarme a pasar la noche navidad encerrado en mi cuarto, el virus no me causó mayores percances.

Mi principal preocupación en ese momento, aparte de la posibilidad de contagiar a otras personas fue la inquietante noticia de la aparición de un fenómeno bautizado como “COVID largo”. Se trata de un síndrome que afectó a un número de pacientes quienes desarrollaron extraños síntomas como cansancio extremo, dolores musculares, depresión e incluso esquizofrenia, meses después de haber padecido COVID-19. Sobre todo, me preocupaban los posibles efectos psiquiátricos del síndrome, teniendo en cuenta mi antecedente de la crisis de ansiedad que sufrí en 2017.

Mi familia en Colombia también corrió con la buena suerte de no haber sufrido contagios de COVID-19, con excepción de Deiber, un primo hermano que vivió con nosotros en Bogotá, quien fue contagiado antes de que las vacunas llegaran a Colombia y pasó un par de semanas muy difíciles, llegando incluso a necesitar administración de oxígeno en casa debido a una baja considerable en la concentración de oxígeno en su sangre.

Pero fue Mara quien llevó la peor parte, de entre mis seres queridos. A pesar de haber recibido la primera dosis de la vacuna, se contagió del virus por una anciana que hospedaba en su casa y tuvo que ser hospitalizada de emergencia. La ciencia médica fue vital para salvar la vida de mi chamana, pero ella, hizo uso de su sabiduría espiritual para mantenerse fuerte durante la difícil prueba y también para brindar apoyo y consuelo a varios de los pacientes críticos que conoció durante su estadía en el hospital.

Pero esa navidad de 2021, cuando creíamos que lo peor había pasado y que los ancianos de la familia estaban a salvo, recibimos una noticia que nos heló la piel y se convirtió en el inicio de un doloroso proceso para mi familia.

Álvaro

Mi tío Álvaro fue uno de los tres hermanos de mi madre que decidieron – o tuvieron que – quedarse viviendo en el campo, en lugar de emigrar a la ciudad. A pesar de eso y de no haber podido terminar su educación básica sino hasta la adultez, Álvaro fue siempre inquieto intelectualmente y muy consciente de la situación social y política de su país. En su juventud estudió las doctrinas marxista, maoísta, liberalista y keynesiana, extrayendo de cada una ellas sus virtudes y defectos con objetividad y aunque no hablaba mucho, cuando lo hacía, dejaba ver sus abundantes conocimientos y aguda capacidad de análisis.

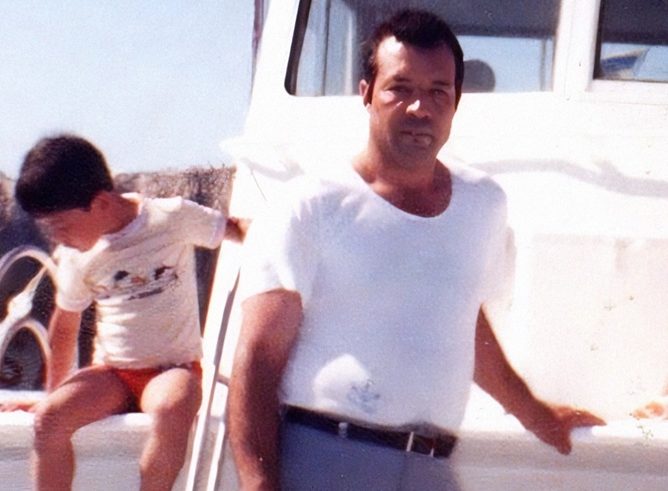

Desde niño admiré a Álvaro por su buen humor, su amor por la tierra, por la música y por el conocimiento, así como por su hablar pausado y lleno de sabiduría, a pesar de que su parca personalidad parecía no facilitarle la relación con niños inquietos como yo. Pero sí tuve la fortuna de acercarme a él durante una breve temporada, por allá hacia finales de la década de los 80’ cuando fue huésped en casa de mis padres mientras se recuperaba de una cirugía de rodilla a la que fue sometido. Esos días de convalecencia, fue el período más largo que compartí con Álvaro uno a uno. Hablamos sobre el campo, sobre historia, música y ajedrez.

Mi tío era un consumado practicante del “juego de los reyes”. Tanto amaba al ajedrez que la precariedad económica no le impidió tener un juego de calidad profesional. En vez de conformarse con uno de esos sets imantados de piezas diminutas que se vendían a bajo costo en el pueblo, mi tío talló sus propias piezas en madera y grabó un elegante tablero sobre un corte de cuero curado.

Durante esos días que compartimos, mi tío me enseñó a jugar ajedrez. Aprendí a hacer enroques y el Jaque del Pastor, aunque mi pasión duro apenas hasta que me enfrenté a los tahúres del bachillerato, que me hicieron dar cuenta de lo benigno que fue mi tío como contendor. También aprendí de él a cantar el bello bambuco tradicional “Hurí”, el cuál él acompañaba con su tiple.

Después de eso, mi tío Álvaro se casó y tuvo dos hijos. El menor de ellos es Deiber, el que 30 años más tarde se llevó un buen susto enfrentando la COVID-19. El caso es que fuimos perdiendo cercanía, pero el cariño y admiración de mi parte se mantuvieron intactos. A través de los años lo vi envejecer con dignidad y buena salud en su vereda, siempre a cargo de los animales y de los quehaceres de la finca y siempre con una sonrisa y un abrazo lleno de cariño en cada reencuentro.

Poco antes de mi partida hacia Norteamérica, adquirí una parte de la finca de los abuelos donde él vivía con su esposa, principalmente por amor a ese territorio que forjó una parte tan importante de mi personalidad, tratando de evitar que la propiedad fuera a parar a manos de algún desconocido.

De ese episodio surgió una desagradable experiencia con una parte de la familia, que no viene al caso revisitar, pero también un pretexto para vivir nuevos compartires con mi tío y con su familia. Una de esas oportunidades fue la ceremonia de entrega de la placenta de mi Luciana, que Paula y yo celebramos junto con las parteras que asistieron el nacimiento de la niña. Mi tío, a pesar de no conocer mucho – hasta donde sé – sobre la cosmogonía chamánica que practicábamos, nos acompañó con respeto y solemnidad, y fue él quien terminó de cubrir con tierra la placenta y sembrar sobre ella el árbol que conmemoraba el nacimiento de nuestro angelito.

También trabajamos hombro a hombro en una huerta familiar, que por iniciativa de mi hermana Paulina sembramos detrás de la casa de los abuelos. Todos esos momentos nutrieron el cariño mutuo, a pesar de que las conversaciones entre los dos siguieron siendo escasas. Pensándolo bien, así era mi tío: cauteloso y reservado con las palabras, pero abundante y generoso con las acciones.

Jaque

Vivir en el campo durante la pandemia resultó ser una ventaja para Álvaro y su esposa Lolita. A su avanzada edad, debían ser cuidados con la interacción social, y vivir a kilómetros de sus vecinos en espacio abierto, resultaba ser la mejor forma de distancia social que se podría tener. Así pues, el coronavirus no alteró mucho la vida en la vereda. Lo que sí dificultó enormemente, fue el acceso a servicios médicos de calidad para los campesinos.

Con la escasez de recursos y la alta demanda de servicios médicos causada por los contagios de COVID-19, resultaba mucho más difícil de lo usual acceder a consultas y tratamientos médicos por otros motivos. Este fenómeno, junto con su elevada tolerancia al dolor y envidiable estado físico, contribuyeron para que mi tío Álvaro no obtuviera la atención oportuna para resolver una pequeña molestia que lo aquejaba.

Se trataba de una llaga en la parte posterior de su lengua, que los médicos reconocieron como una infección y trataron infructuosamente con antibióticos y analgésicos. Durante meses mi tío se ocupó de su lesión con remedios caseros y los medicamentos que ensayaban los galenos que lo atendían a las carreras.

La llaga dio lugar a una inflamación a la que los médicos, después de meses, por fin acertaron a investigar a profundidad y en diciembre de 2021, identificaron como un tumor canceroso nivel 1 en la base de la lengua.

En enero de 2022, su oncólogo determinó que tenían que operar urgentemente, y probablemente someterlo luego a sesiones de radioterapia y quimioterapia. Durante los días previos a la operación, mis padres recibieron a Álvaro en su casa en Villeta y lo notaron nervioso pero positivo, decidido a vencer la enfermedad.

La operación fue aparentemente exitosa, aunque debido al tamaño del tumor, el cirujano tuvo que remover una porción más grande de la lengua de lo que se esperaba. Aún así, mi tío estaba contento por haber retirado “el mal” de su cuerpo y pocos días después, estaba de regreso en su finca, atendiendo sus cultivos y sus animales.

Pero la dicha duró poco. Al cabo de unas pocas semanas, el intenso dolor en el sitio de la cirugía le obligó a regresar a Bogotá, donde pronto lo programaron para una segunda operación. Esta vez, no sólo debieron removerle una porción adicional de lo que le quedaba de lengua, sino también parte de la garganta y del piso de la boca.

El médico a cargo del procedimiento le informó a la familia que infortunadamente, en la primera cirugía le habían dejado unas “raíces” del tumor, que había que remover para que no se extendiera de nuevo. También les dijo que, en condiciones normales, habría ordenado radioterapias complementarias pero que teniendo en cuenta la edad de mi tío, éstas podrían resultar más dañinas que beneficiosas.

Con esto, mi tío Álvaro fue enviado a casa, pero mucho más débil, maltratado y limitado que antes de la primera cirugía, cuando él anhelaba que todo aquello no fuera más que un susto pasajero que quedaría atrás después de la intervención. En cambio, ese hombre, que cuidó de sus padres en sus últimos años, que levantó una bonita familia con amor y que fue un hombre ejemplar en medio de las dificultades de la vida en el campo, que en un tiempo fue un reconocido líder campesino de su comunidad y que estaba acostumbrado al duro trabajo en el campo y el uso sobrio de la palabra, se vio obligado a recluirse en un pequeño apartamento de la gran ciudad, bajo el cuidado de su hijo Deiber y Nury, una sobrina que desde el primer momento hizo cuanto pudo por brindarle a ese buen hombre todos los cuidados que ahora necesitaba.

Pseudoayuda

Desde el momento en que sus médicos se dieron cuenta de que habían errado en su diagnóstico inicial, que la primera cirugía había sido insuficiente y que la segunda cirugía no podía asegurar una prognosis favorable, parecieron reorientar sus esfuerzos hacia cuidados paliativos terminales, aunque la información que le daban al paciente y a sus familiares, avivaba la esperanza de una recuperación exitosa.

La claridad y la franqueza no son unas virtudes muy comunes en Colombia, particularmente cuando se trata de malas noticias, por lo que en los controles médicos sucesivos a la cirugía, los médicos hablaban sobre radioterapias, antibióticos, terapia, alimentación, fe y positivismo, pero sólo había una cosa que mi tío quería escuchar: – “yo quiero es que me digan la verdad” – decía una y otra vez sin obtener una respuesta directa.

Y ni sus hijos ni su esposa, ni sus familiares le decían la verdad porque tampoco ellos la conocían, y todos ellos – nosotros – preferíamos ignorar lo evidente.

Entonces llegaron las ayudas de la pseudociencia. Sin contar con su aprobación, unos familiares decidieron consultar a Eusebia, una homeópata a quien veían con frecuencia. Yo también acudí varias veces a la homeopatía, hasta que decidí aceptar la abundante evidencia de que es una pseudociencia sin ningún principio físico o químico que haga plausible su funcionamiento. Después de 200 años de su creación, ningún estudio clínico serio ha demostrado la efectividad de remedios homeopáticos más allá del efecto placebo.

Mi tío, mucho más escéptico y sabio que yo, había llegado a esa conclusión mucho antes, a pesar de pertenecer a una familia en la que el pensamiento mágico y las supersticiones eran comunes. De esto hizo gala una tarde, cuando sus familiares lo llevaron a ver a la homeópata de marras, ya que ella había manifestado la necesidad de atenderlo en persona para iniciar el tratamiento.

Durante la consulta, además de dispensar los diagnósticos optimistas pero infundados que acostumbran los charlatanes, la “doctora” procedió a sondear el fuero personal de mi tío:

– “Don Álvaro, usted lo que tiene en la garganta son muchas cosas que ha querido decir y que se le han atragantado, que usted no ha querido soltar. Tiene que decir todo eso que ha callado para que se pueda curar.”

Esta sugerencia evidenciaba una doctrina, que yo mismo acepté durante mis años de chamanismo y que se conoce como “medicina holística mente-cuerpo”. Esta teoría sostiene que los pensamientos negativos, el estrés y los conflictos emocionales pueden desencadenar o contribuir a la gestación de enfermedades físicas. Quienes predican esa creencia conjeturan que origen de una enfermedad en cierto órgano o parte del cuerpo proviene de una causa emocional supuestamente relacionada con ese órgano.

Así pues, un problema en la espalda provendría de “alguna carga emocional que no se ha soltado”, o un defecto de visión de la incapacidad para “ver” alguna realidad en su vida. Por lo tanto, la pregunta de la doctora Eusebia implicaba que mi tío fue el causante de su propia enfermedad por su supuesta incapacidad de ser honesto o directo con sus seres queridos. ¡Habrase visto la insolencia!

Pero la respuesta de Álvaro fue contundente y una gran lección para todos sus seres queridos: – “A mi me hace el favor y me respeta, esas son cosas privadas y no tengo por qué decirle nada de eso a usted.”

Su enojo, más que justificado por el casual insulto, surgía además por la ironía de ser cuestionado por su falta de franqueza cuando él mismo había venido reclamando que fueran francos con él, que lo trataran como un adulto y que le dijeran la verdad.

Sobra decir que hasta ahí llegó la consulta y que, si mi tío llegó a aceptar la ingesta de los dudosos remedios homeopáticos, fue probablemente porque sabía que el agua o el azúcar no le harían daño, pero sí le daría contento a sus crédulos parientes.

Hacia el verano de 2022 ya la mayoría de sus familiares entendíamos que la situación de mi tío no tenía reversa y sólo era cuestión de tiempo antes de su partida definitiva. Sus hijos hicieron lo posible por lograr que se le practicaran las radioterapias que el oncólogo había recomendado, después de reconocer que era algo que debió hacerse desde hacía mucho tiempo.

Pero cuando ese objetivo se logró, la enfermedad ya había avanzado tanto que mi tío no soportó el dolor que le causaba extenderse con el cuello estirado sobre la mesa de radiación y el procedimiento tuvo que ser cancelado.

Regreso a Casa

Yo sabía que si no viajaba a Colombia no volvería a verlo nunca y aunque nuestra comunicación no era muy abundante, sobre todo desde que emigré hacia Canadá, no pasaba un día en que no sintiera que tenía que despedirme de ese anciano querido.

Por esos días también estaba programada una pequeña cirugía en el antebrazo de mi madre y aunque la intervención no revestía un riesgo especial, noté que ella se encontraba muy afectada por la situación de su hermano mayor, así que decidí viajar lo más pronto posible para brindar mi apoyo y compañía al menos por unas pocas semanas.

Paula no sólo me apoyó en esta decisión, sino que llevaba unos días sugiriéndome hacer ese viaje. Organicé mis asuntos y aprovechando que mi trabajo me permitía laborar remotamente, me fui para Bogotá sin entender aún la importancia que tendría ese viaje, no sólo para mi familia sino también para mi búsqueda espiritual.

Viajar a Colombia después de cinco años de haber partido y sin la compañía de Paula y los niños me parecía un poco surreal. Me fui de Colombia frustrado por el fracaso del plebiscito por la paz de 2016 y harto de la animosidad y virulencia de la política del país. Pero en ese aspecto, las cosas dieron un giro sorpresivo: en contra de la idea generalizada de que Colombia era un país en su mayoría conservador y enemigo de todo lo que oliera a socialismo o comunismo, Gustavo Petro, un exguerrillero progresista, acababa de ser elegido como el primer presidente de Colombia proveniente de la izquierda.

Aquello no fue un evento fortuito: cuatro años de mal gobierno de Iván Duque, un frívolo advenedizo uribista, hastiaron a los electores que ya llevaban 20 años eligiendo gobiernos de derecha bajo la sombra del oscuro expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero la disolución de la guerrilla de las FARC gracias al proceso de paz que lideró el expresidente Juan Manuel Santos, dejó al Uribismo sin la figura del enemigo interno y desgastó la estrategia del miedo al comunismo, con la que comandaron las elecciones presidenciales durante dos décadas.

Así que yo, al igual que una gran cantidad de jóvenes, campesinos, víctimas de la violencia y otros marginados a quienes la nueva vicepresidenta de la república llamaba “los nadies”, sentía una ilusión de cambio y progreso que no recuerdo haber sentido nunca antes con relación al futuro de Colombia. Para mí, esa esperanza de cambio floreció gracias al sacrificio de miles de personas anónimas de buena voluntad que trabajaron por la paz, con la modesta ayuda de quienes participamos en marchas, en el campamento por la paz de 2016 y quien sabe, quizás también con el trabajo espiritual que hacíamos. No por razones mágicas o místicas sino porque hablando de la tierra, conectándonos con ella, abrazándonos y hablando de paz, sé que logramos tocar el corazón y cambiar la forma de pensar de muchos de los que llegaron a nuestros círculos de palabra, ceremonias de yagé y los pagamentos que hacíamos con los Muiscas.

Encontré a Bogotá hecha un caos, peor de como la recordaba. La pandemia dejó a su paso más pobreza e informalidad laboral que antes, pero aun así, me sentí alegre de pisar un país que no se dejó vencer por el miedo sino que se dio la oportunidad de mirar hacia sus olvidados, cambiando el discurso de la guerra por algo más parecido a una apuesta por la vida. Desde luego era muy temprano para saber si el cambio sería positivo a largo plazo o si habíamos dado un salto al vacío con ramificaciones para lamentar, pero me pareció adecuado compartir la alegría de quienes nunca se habían sentido representados en el centro del poder.

Después de descansar del viaje, visité a mi tío Álvaro en casa de su hijo Deiber. Casi no puedo reconocerlo. No era ni la sombra del recio labriego de quien me despedí un lustro atrás. Me reconoció apenas me acerqué y con un ademán me pidió que lo abrazara. Así lo hice y tomé sus manos mientras le comuniqué el saludo de Paula y Ana María. Le hablé un par de cosas sobre nuestra vida en Canadá, y luego de unos minutos, me soltó, se puso las manos sobre la cabeza, se reclinó y emitió unos quejidos de dolor.

Nury – su cuidadora de cabecera – me dijo que él solo podía mantener el enfoque por unos minutos antes de que el dolor le obligara a ensimismarse. Conversamos por un rato sobre la situación de mi tío, sus rutinas y la cantidad de medicamentos y equipos que requería durante el día, que habían convertido el pequeño apartamento en una enfermería. El estado de mi tío era realmente lamentable; si bien el cáncer suele ser tremendamente doloroso en cualquier parte del cuerpo que invada, tenerlo en la boca, es quizás una de las experiencias más desagradables, incómodas y angustiantes que se puedan experimentar.

No hay forma de que él pudiera ignorar una herida ubicada tan cerca de todos los sentidos. Los fuertes analgésicos que le administraban a mi tío lograban darle sosiego durante algunas horas, durante las cuales lograba conciliar el sueño de forma intermitente. El resto del tiempo, el pobre hombre se debatía entre la incomodidad, el intenso dolor y la angustia de no saber por cuánto tiempo más tendría que soportar esa tortura.

A pesar de eso, mi tío nunca se rindió, nunca cedió a la desesperación, ni tampoco se resignó a la indignidad de ser tratado como un niño. Con el pedacito de lengua que le quedaba hizo escuchar su voluntad, así como el reclamo de conocer siempre la verdad. Con las pocas fuerzas que le quedaban luchó por mantenerse en pie y valerse por sí solo. Rechazó los opioides más fuertes porque con ellos – decía – no se sentía él mismo. Prefirió la consciencia en medio del dolor que la placidez de la inconsciencia.

En una de mis visitas quise hablarle sobre el yagé, plantearle la inminencia de su muerte y ofrecerle la planta como una alternativa para reconciliarse con el camino de despedida. Pero no fui capaz. Su escepticismo a toda prueba me demostró que yo mismo no creía del todo en la magia de mi propio camino. No me habría sentido honesto diciéndole que el yagé podía orientarlo o ayudarlo en su tránsito, porque no tenía evidencia de tal cosa. Cuando mucho, el viaje psicotrópico podría haberlo ayudado a encontrar un propósito en su sufrimiento, pero yo sabía que también podría haberle causado un episodio de psicosis como los que yo había vivido tantas veces.

Tampoco me sentí con la autoridad – o con el valor – de hablarle sobre la inminencia de su muerte, cuando él había expresado su deseo de luchar por la vida y había demostrado su capacidad de robarle felicidad al sufrimiento disfrutando de lo poco que podía en su estado: los abrazos, las sonrisas, las noticias de su vereda, la música colombiana, los partidos de fútbol y las chanzas de Deiber.

Nayab y Juan

A pesar de mis vacilaciones, acepté la invitación que Mara me hizo a una ceremonia de Yagé en una finca no muy lejos de Bogotá, con dos chamanes con quienes ella trabajaba desde hacía un tiempo. La idea de tomar yagé me aterraba, pero a la vez, me llenaba de un inexplicable entusiasmo.

Es cierto, mi escepticismo había venido creciendo, pero tal vez tomar yagé nuevamente era lo que me hacía falta para probar si la razón era capaz de contener la sobrecogedora hiperrealidad de la experiencia enteogénica. Pero había algo más que me atraía: anhelaba esa sensación de unidad con la Tierra, ese sentido de trascendencia, el encuentro con lo sublime dentro de mí.

También se me ocurrió que podía ser una excelente oportunidad para reencontrarme con algunos de mis amigos más queridos así que sin dudarlo extendí la invitación a la ceremonia al abuelo Luis, a mi amigo Pedrito, a mi amiga Lucero y todos ellos accedieron inmediatamente.

Mara y yo llegamos temprano a la finca ubicada en la población de Albán junto con Lucero y Cielo Rocío, una amiga de Mara, que también conoció, amó y fue una discípula muy cercana del chamán Omar Barreto.

Un fuerte abrazo con el abuelo Luis me hizo sentir que la honda distancia que labró entre nosotros el dióxido de cloro y otras teorías de conspiración era sólo una grieta imaginaria. El cariño estaba intacto. Estar de nuevo vestido de blanco junto con mis amigos chamanes me llenó de alegría y gratitud. Tanto que el usual miedo previo a la ingesta de la pócima sagrada parecía insignificante. La finca era hermosa, la mañana despejada y todo era propicio para una ceremonia tranquila y contemplativa… Bueno, tal vez habría sido así de no haber estado yo allí.

Creo que aquella fue la porción más pequeña de ayahuasca que yo había recibido en una ceremonia de yagé – acaso unas cinco cucharadas – así que pensé que la probabilidad de un mal viaje, o incluso de tener viaje del todo, era baja. Así pues, me dispuse como solía hacerlo, sentándome en posición de loto con los ojos cerrados esperando el inicio de los efectos del enteógeno.

Creo que me dormí después de un rato porque perdí la noción del paso del tiempo, pero la sensación era de paz y tranquilidad. Luego, como ya estaba acostumbrado, di un respingo cuando me amagó el impulso de vomitar. Me puse de pie y solté unas pocas bocanadas antes de percibir el familiar nerviosismo que acompañaba esa sensación de un vertiginoso cambio en mi estado de consciencia.

Empecé a respirar profundamente tratando de volver en mí, pero sabía que el yagé me estaba ‘cogiendo’ con fuerza. Pronto me sentí vulnerable y busqué a Nayab, la chamana oficiante, quien con cariño y transmitiéndome confianza me pidió que me acostara sobre la hierba y me asistió con fumarolas de copal y rociándome perfume.

Allí permanecí por un buen rato mientras me hundía más y más en un estado de consciencia inquietante, lleno de visiones místicas, imágenes fugaces sobre mi vida y mis tribulaciones mezcladas con ráfagas de pensamientos oscuros y absurdos. Eventualmente sentí que estaba en control de mi mente a pesar del caos que me inundaba y mostrando la infantil arrogancia de costumbre, empecé a deambular e importunar a otros asistentes con verborreas incoherentes y repetitivas.

Poco a poco fui abandonándome en el laberinto de mi mente y pronto me encontré otra vez en medio de un océano oscuro de miedos y angustia. Pronto caí en el delirio mesiánico de encontrarme allí siendo el escenario para la lucha ancestral entre el bien y el mal, logrando con mi embriaguez la sanación de mis contertulios y hasta la salvación de la humanidad. El agua de ese océano se convirtió luego en soledad y miedo absolutos y su sal, en la convicción de que la única solución para mi predicamento sería el alivio de la muerte. Pensé en el calvario de mi tío Álvaro y me vi en él, con sus manos sobre la cabeza luchando contra el mal, expiando nuestros pecados con su sufrimiento.

– “¿Por qué me miran así todos? ¿Es que no conocen la misericordia? Mátenme por piedad, ¡por favor mátenme!”

Lo que sea que fuera yo en ese estado exhaló ese grito desde la profundidad. Repetí la tenebrosa frase como un mantra mientras en mi mente se atropellaban las obscenidades, los pensamientos lujuriosos, las imágenes de muerte y nuevamente, el cáncer de Álvaro, a quien veía como mi tío, mi padre y yo mismo por partes iguales.

Luego supe que Nayab y Juan habían convenido atarme para evitar que me hiciera daño o que se lo hiciera a alguien más, pero mis amigos, Pedrito y el abuelo Luis se comprometieron a encargarse de mi para evitar el deshonroso amarre. Al sentirlos cerca, logré recuperar un poco de mi consciencia y a pesar de mi estado, pude comprender lo que me decían y lo que me pedían. Aún así, seguí sintiendo que aquel era el día de mi muerte y que mientras no me dejara llevar por la muerte, el sufrimiento me seguiría consumiendo.

– “Pedrito, hoy tengo que morir, ayúdame a morirme” – le dije a mi amigo

– “Listo Manuel, yo te voy a ayudar, pero tienes que hacerme caso. Ven conmigo”

Me incorporé calmadamente, tal como lo hacía mi hijo Benjamin cuando en medio de una rabieta lo miro a los ojos y le pido que respire bien profundo. Seguí a Pedro, quien me guio hacia un pequeño claro detrás de los arbustos, al otro lado de un pequeño manantial de agua clara que corría cerca de la maloka.

Me ayudó a recostar y me dijo:

– “¿Estás listo para morir, de verdad quieres morir?”

– “Sí hermano, sí quiero” le dije lleno de miedo, pero con convicción.

– “Entonces guarda silencio, cierra los ojos y déjate llevar, la madre muerte te está esperando.”

Cerré mis ojos y relajé todos mis músculos. Mi mente se vació y me hallé en medio del silencio.

Hasta que de pronto el trance se rompió y me encontré de nuevo al lado de mi amigo, con la vida fluyendo por todo mi cuerpo.

Repetimos el mismo juego varias veces hasta que me sorprendí con la misma certeza de estar viviendo mis últimos minutos sobre la Tierra, pero ya sin el miedo que siempre me acompañó hasta esa tarde. Me dejé arrastrar hacia el silencio en el que poco a poco pude entender qué era lo que estaba muriendo.

Un día antes de la ceremonia había contactado a Diana, la mujer por quien puse en riesgo mi hogar, y acordamos vernos durante mi estadía en Bogotá. Desde luego aquel encuentro no sería sólo para tomar un café y aunque le conté a Paula de esa cita, sabía que le estaba haciendo daño. Yo tenía ya 42 años y me seguía comportando como el jovencito de 21 años a quien no le importaba el sufrimiento de los que lo aman con tal de complacer a sus instintos.

También me vi siguiendo obsesivamente el valor de las acciones en la bolsa de valores y jugando a predecir los altibajos del mercado por horas, durante las cuales estaba dejando de disfrutar momentos invaluables con Paula y con mis niños.

Finalmente, me vi culpando a mi Padre por los errores que cometí durante mi vida, por mi afán de sentirme querido y admirado, y por los miedos irracionales que me atormentaron desde niño. Miedos que al final me obligaron a abandonar un país que al fin de cuentas era mi territorio y mi mundo, huyendo de la constante sensación de inseguridad.

Entonces me di cuenta de que estaba de pie y Pedrito y el abuelo Luis me estaban sosteniendo cada uno de un lado. Miré al abuelo y le dije:

– “Ya estoy cansado de estar dando vueltas, eso es lo que no me deja nacer.”

El abuelo se rio y dijo:

– “Pues muérete entonces y ya no hables tanto”

Exhalé el aire de mis pulmones y me dejé caer con todo el peso de mi cuerpo. Mis amigos me sostuvieron y me acomodaron en el piso, donde yací por unos instantes antes dar un bote y apearme de nuevo, murmurando alguna sandez o tal vez alguna reflexión profunda.

Mis amigos ya se estaban divirtiendo con mi performance: decir que me iba a morir esperando que me “dieran permiso” para luego desvanecerme teatralmente.

Entonces Juan tomó la guitarra y empezó a cantar una hermosa tonada, cuyo nombre desconozco, pero que recuerdo que trataba sobre el amor de un Padre que nunca nos deja solos, que está ahí amándonos incluso cuando nosotros mismos nos despreciamos, y que nos espera para darnos su amor.

Yo pensé en mi viejo, con sus casi 83 años y viviendo su propio viacrucis por la enfermedad de Parkinson. Pero lo vi más joven, jugando conmigo sobre su regazo, tal como ahora juego yo con Benjamin. Llevándome sobre sus hombros y enseñándome canciones, rondas y trabalenguas.

Mi papá, el elocuente, fuerte y disciplinado profesor, llevándome a mis clases de natación y karate, enseñándome a admirar la naturaleza con experimentos caseros y mostrándome plantas que se cierran al tocarlas, otras que se pueden usar como un plumón y otras con las que se pueden hacer ruidos graciosos.

Luego lo vi algo mayor, encerrado en su cuarto viendo televisión mientras yo descubría mi mundo con el computador qué él compró a pesar de su prohibitivo costo. Me vi juzgándolo por no hablar conmigo, por no ser el padre que yo creía necesitar, sin darme cuenta de que fue precisamente él, sin haber tenido un padre de quien aprender y a pesar de cargar con el trauma de la violencia y la pobreza que vivió en su infancia, quien me dio las bases para convertirme en el padre que soy ahora.

Vacié desde el corazón las lágrimas de ese niño que habita en mí, a veces maltratado e ignorado, pero siempre amado y estimulado. También las lágrimas de ese joven confundido y arrogante, pero siempre respaldado y sobre todo las lágrimas de ese hijo descuidado, que dejó que la rabia y la tristeza le quitaran la oportunidad de disfrutar de un padre maravilloso que aún está con él y sobre todo que también le necesita.

Cuando sentí que ya no me quedaban más lágrimas me puse de pie y me quedé observando con gratitud al joven chamán que con su guitarra me acababa de descongestionar el alma. Entonces él levantó la mirada y dijo:

– “¡Volvió el muchacho! ¡Bienvenido!

Los asistentes a la ceremonia, que al parecer ya llevaban un buen rato de haber salido del trance, voltearon a mirarme y rompieron en aplausos.

Yo me sentía apenado porque sabía que mi comportamiento había sido muy intrusivo e inadecuado y que importuné a varios de los asistentes durante la ceremonia. Pero lo que vi en sus miradas fue la alegría honesta de verme “al otro lado”, aliviado de la singular marejada emocional de la que todos habían sido testigos.

Dos o tres de ellos incluso me agradecieron por haber soportado aquel trance ya que, según me dijeron, se vieron reflejados en mí y sintieron que mi tormento de alguna forma les ayudó a sobrellevar sus propias aflicciones.

Volví a Bogotá con algo de molestia conmigo mismo por no haber logrado, después de tantos años, tener más autocontrol durante el trance de yagé, pero feliz porque una vez más, a pesar de lo mucho que me habían cambiado los años, la sagrada planta demostró su poder terapéutico y medicinal, más allá de las convicciones o creencias personales.

Esta vez, sin embargo, tuve claro que las visiones sobre esa lucha de bien contra el mal, las misiones místicas y las profecías no hacen parte de la realidad, sino que son el resultado del cúmulo de creencias, tradiciones, supersticiones y ficciones que construí en mi mente durante décadas. Como siempre, me vi a mi mismo como dios y como demonio, pero esta vez no le concedí mayor relevancia. Entendí ambos estados como manifestación de aspectos conflictivos pero complementarios del ser humano: amor propio y egocentrismo por un lado y por el otro los instintos y el miedo.

También entendí la prevalencia de la idea de la muerte durante la experiencia enteogénica desde otra perspectiva: además del miedo constante a la muerte que conlleva ser conscientes de nuestra finitud, hay una angustia más inmediata y apremiante que proviene de la inexorable disolución de una estructura mental anclada en la mente. Se sabe que el yagé posibilita la formación de conexiones neuronales nuevas en minutos, en lugar de los meses o incluso años que puede tomar de forma natural. Algunas de esas conexiones hacen parte de la definición del yo y al reemplazar o amenazar con reemplazar lo que antes atesoramos como lo que nos define, podemos sentir una respuesta instintiva de supervivencia proveniente de esa parte de nuestra mente. Una respuesta que interpretamos como la cercanía de la muerte.

O puede ser que el yagé simplemente active una zona del cerebro asociada con la percepción de inminencia de la muerte, pero, en cualquier caso, su efecto es poderoso en un proceso de autotransformación. Es una experiencia que difícilmente se puede replicar en otro entorno seguro de la forma en que lo permite la ceremonia ancestral de yagé.

De regreso en Bogotá, escribí a Diana disculpándome por un nuevo cambio en mi actitud hacia ella y diciéndole que no nos veríamos de nuevo, y que a pesar de que aún sentía un gran cariño por ella, tampoco volvería a buscarla.

También sentí que me reconcilié totalmente con mi país. Después de haber vivido nuevamente la magia neuroquímica del yagé y el poder emocional de la ceremonia chamánica, me sentí profundamente agradecido por haber nacido en Colombia. ¿Dónde más – salvo Ecuador o Perú tal vez – podría haber encontrado un poder natural semejante? Pero sólo en Colombia podría encontrar amigos como Mara, el abuelito Luis, Pedrito o Lucero, gente dedicada a ayudar como Nayab y Juan, o un presidente que dijera ante las Naciones Unidas que “quiere que vivamos en los tiempos en donde el ser humano supo dejar de matarse en el planeta y logró, entendiéndose en su propia diversidad de culturas, cumplir su misión: expandir el virus de la vida por las estrellas del universo”.

Mi tío Álvaro falleció en Bogotá el 12 de octubre de 2022, casi un mes después de mi regreso a Toronto. Mi mamá lo visitó un día antes de su partida y me puso al teléfono para que me despidiera de él. No sé si me escuchó o si me entendió, pero le hice saber lo mucho que lo apreciaba y admiraba, pero sobre todo que nunca olvidaría todo lo que me enseñó, desde el ajedrez y el amor por la música colombiana hasta el valor para defender la verdad y no ceder ante el miedo, la entereza para luchar por la vida y la coherencia para no ceder ante el engaño de la pseudociencia, por atractivas que sean sus promesas.

Bueno, es posible que esas no hayan sido mis palabras exactas, pero ese es el sentimiento que me acompaña desde su partida.

En junio de 2023 Paula, Luciana, Benjamin y yo nos reencontramos con nuestros padres en Cuba para abrazarnos y celebrar la vida. Conversamos por horas sobre todo lo que ha sucedido y me di cuenta de que mi madre se resiste a abandonar la visión mágica e idealista del mundo a través de la que ha entendido la realidad toda su vida y que le ha servido para sobreponerse a la pobreza, la adversidad y la injusticia siempre con una sonrisa y la certeza de que todo es para bien y parte del plan de Dios.

Mi padre por otra parte, de alguna manera balancea en su mente una mente escéptica y una visión factual de la realidad con la necesidad de creer en un poder superior justo y pródigo que ahuyente su miedo a la implacabilidad del azar. El Parkinson hace aún más difícil ese acto de malabarismo intelectual pero valiente como mi tío, él también se decidió por la vida, por luchar contra su enfermedad para poder seguir disfrutando de más momentos como esos que compartimos en la bella isla del caribe.

Yo los veo a ambos, en armonía con sus contrastes y veo en ellos encarnado el espíritu de mi búsqueda por equilibrar en mi alma la magia que intuyo en la existencia con el respeto por la verdad sin adulteraciones ni ambages y la necesidad de un propósito que le de sentido al sufrimiento y a la inclemencia del azar.

Esa búsqueda de equilibrio quizás no tenga final, pero gracias al camino de luces y sombras que recorrí durante los últimos 15 años – con sus ilusiones y desengaños – encontré mi propia senda. Escribir estas memorias para mi podcast “Espiritualidad y Ciencia” se convirtió en el espacio de autorreflexión y catarsis que necesitaba para digerir las enseñanzas que recibí durante mi viaje espiritual y encontrar la paz que anhelaba mi mente.

Así como la tenue luz del amanecer va delineando las formas en la selva, haciendo desaparecer los monstruos que se forman en la oscuridad, la luz del conocimiento científico me ha permitido ver la realidad en su verdadera magnificencia y perfección. Mi homenaje para mis abuelos, para mis padres, para mi padrino Diego, para mis maestros y para mi tío Álvaro es reconocerlos con estas líneas, pero sobre todo, hacerlos carne y sangre a través de mi propia vida honrando sus enseñanzas y su legado, mientras sigo mi camino desde las estrellas hasta el mar.

Cuando éramos niños

Mario Benedetti

los viejos tenían como treinta

un charco era un océano

la muerte lisa y llana

no existía.

luego cuando muchachos

los viejos eran gente de cuarenta

un estanque era un océano

la muerte solamente

una palabra

ya cuando nos casamos

los ancianos estaban en los cincuenta

un lago era un océano

la muerte era la muerte

de los otros.

ahora veteranos

ya le dimos alcance a la verdad

el océano es por fin el océano

pero la muerte empieza a ser

la nuestra.